Non so se avesse ragione la vecchina dallo sguardo guizzante che diceva già vent’anni fa “Dove andremo a finire?”; io ho il sospetto che fosse una sabotatrice, perché di fatto poi il suo interrogativo non è stato riferito solo ai corruttori o a chi trafuga soldi pubblici, ma anche a chi fa ricorso ad un linguaggio artistico tanto avanzato da gettare nello sconcerto i benpensanti e i tradizionalisti. E anzi i corruttori e simile gentaglia sono ancora lì, non hanno subìto alcun danno, mentre gli sperimentatori e gli avanguardisti se la passano male. Figuratevi che un gruppo di elementi più o meno sottilmente antagonisti, per riuscire a vivere al riparo dalle sgradite attenzioni del Potere, si è dato un nome che… non è un nome.

Hanno scelto di chiamarsi Questo è il nostro nome solo per questo concerto e per giunta la loro esibizione più recente l’hanno messa in scena il 29/5/2014 alla galleria Interzone di Michele Corleone, in Via Avellino 5, un luogo in cui losche reminescenze burroughsiane attirano in gran quantità apolidi, anarchici, artisti maledetti, utopisti, scrittori suonati e artisti sfasati di ogni etnìa, compresi i mufloni curvi di Ragnarok, i cervellotici Ussikiàsm e le sfrontate Rovrùsche, che si innamorano solo dei buffalmacchi senza quattrini. Ecco quindi dove siamo andati a finire: in un melting pot in cui chi promulga una visione morale lo fa da clandestino e con mezzi assolutamente non ortodossi, e anzi costoro orgogliosamente e programmaticamente progettano di rendere in buona misura inafferrabili i loro output usando strategie situazioniste o più banalmente attenendosi al mordi e fuggi e anche “dandosi alla macchia”, come raccomandava Radio Londra. Ma dato che anche la coerenza è una vittima delle tattiche spiazzanti, ecco che nel comunicato succinto del gruppo, scritto con una vecchia macchina da scrivere, si leggono anche i nomi degli audaci autori della performance: gli ideatori sono Salvatore Gaetano Chiarella (chitarra), Danilo Innocenti (macchine elettroniche) e Jacopo Natoli (video) – ma potrebbero anche essere nomi falsi, tanto per depistare le indagini e sfuggire alle epurazioni volute paradossalmente dal ministro Brunetta – i quali hanno reclutato una compatta pattuglia di esecutori in grado di unirsi a loro nel realizzare il fitto ed ermetico programma visualizzato graficamente nel depliant.

Ma entriamo nel merito di ciò che è accaduto la sera del 29 Maggio scorso, altrimenti la cappa di mistero potrebbe diventare insostenibile per i lettori più curiosi. Il gruppo innanzitutto sceglie di qualificare il proprio intervento in galleria come concerto e non come forma di intrattenimento punitivo per membri del partito repubblicano USA, e questo già potrebbe essere considerato come un escamotage per alleggerire la tensione; in più, nella essenzialissima biografia/profilo presente sul retro del booklet affermano che tali concerti sono composti da persone (gli elementi forse più pericolosi) da video e da suoni, in tali circostanze di improvvisazione che richiedono una capacità di decodifica particolarmente alta per poter estrapolare, alla bisogna, per esigenze di studio, la ricerca sonora, il citazionismo, la multimedialità hard o easy, il rimando alle tradizioni di territori lontani, la sollecitazione di associazioni nello spettatore, l’accenno alle tematiche del controllo, l’allusione a discorsi ideologici (si veda la presenza, tra gli altri, di un interprete in qualità di riferimento all’URSS), i procedimenti decostruzionisti affogati nel postmodernismo e nella contemporaneità più virale (le campionature), l’ombra del cazzeggio colto in odore di zibaldone. D’altronde, non era proprio nell’Interzona di Burroughs che il geniale guru dei beatniks si abbandonò, tra le altre cose, al cut up e al fold in per riflettere il caos viscerale eppure esorcizzante dei rapporti tra se stesso e Tangeri, la città che lo ospitava come disinfestatore e scrittore di frammenti incandescenti? Ebbene, qui ci si trova inseriti come una spina nel fianco all’interno della zona del Pigneto, e certe attività creative fungono da rischioso pungolo nei confronti di un territorio che brulica di stranieri e di furbi che sfoggiano il loro stato di indolenza e apatia ma solo sino alla successiva eruzione di iperattività amfetaminica. Ecco, emarginati anche dagli emarginati, i performers di “Questo è il nostro nome solo per questo concerto” congiurano per istruire cervelli che sembrano smontati e per smontare le certezze di cervelli istruiti solo dal Sistema.

E allora loro giocano con la logica per istruirci sardonicamente ad essere sfuggenti pur restando nel solco della verità: infatti il loro nome è una tautologia, e la tautologia è una formula sempre vera, a prescindere dal valore di verità delle formule che la compongono. La loro verità è che sfuggono al concetto di identità, ogni loro evento è unico e irripetibile, e almeno per ora (fino alla contraddizione, il contrario della tautologia) non hanno mai ripetuto lo stesso concerto. Né hanno mai composto o proposto canzoni, in modo da non configurarsi neanche come gruppo musicale formatosi attraverso una qualsivoglia storia, e sedimentatosi in una qualsivoglia forma stabile. No, lorsignori sono più vicini al concetto di laboratorio espanso, in cui ogni aspetto è indefinitamente in fieri, e plasmabile in funzione di una situazione specifica, “utilizzando – dicono – tutti i limiti a nostra disposizione”.

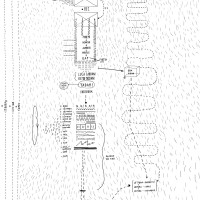

Ogni mezzo è dunque visto come un limite altrettanto che come opportunità, e l’inafferrabilità del risultato può essere perfino ostacolato – chissà – dall’identificazione della strumentazione usata. Per non parlare dell’identificazione delle fonti d’ispirazione: l’ispirazione come concetto di derivazione romantica è recisamente negato; è probabile che la loro progettualità sia fredda ma che si manifesti poi in forme incandescenti, o il contrario, ma di certo l’ensemble crea ambienti sufficientemente pervasivi da mettere al bando la distrazione. A voler essere empirici, comunque, una strumentazione di base esiste, come pure una progettualità: la prima consiste in chitarre, sintetizzatori, voci e video, la seconda si declina in una partitura fissata graficamente con segni tra il giocoso e l’enigmatico, tra il tracciato elettronico, le tracce lasciate da una mosca ubriaca di vino, i diagrammi di banda sonora, le tavole parolibere futuriste, e ipotetici campionari di decorazioni geometriche da abbecedario. A volte il concerto segue questo delirante canovaccio, altre volte si evolve imprevedibilmente man mano che si snoda la preparazione al concerto stesso. Questo carattere di provvisorietà e di parziale improvvisazione si con-cretizza anche negli “appunti” visivi legati ai temi del concerto, ma la prova concreta che il tutto sia effet-tivamente avvenuto vanno individuate nella locandina ogni volta redatta per l’occasione, nella documen-tazione audiovisiva del concerto, esposta nel blog-archivio questoilnostronomeperquestoblog.tumblr.com, e nell’audiocassetta registrata ogni volta ambientalmente ad ogni performance. La componente visiva – il video ed i disegni – è paritetica rispetto a quella sonora e performativa, che minaccia di essere estem-poranea e di lasciare lo spettatore occasionale privo di solidi appigli interpretativi.

Le prospettive future si allungano verso collaborazioni sempre più imprevedibili, per aprirsi ad un ventaglio di mood il più ampio possibile, in modo da arricchirsi restando pervicacemente sui territori della vaghezza più feconda. La crew potrà perfino suonare fuori contesto nel caso in cui vogliano sdoppiarsi, divergere da un progetto, non aderire ad un modello, essere semanticamente scorretti, dissociarsi da qualcuno o da qual-cosa oltre che da sé stessi, e infatti potrebbero persino scegliere di non suonare affatto magari collassando in un buco nero dentro ad un cassetto, o robe del genere; perfino realizzare un libro. Di certo non smetteranno facilmente di dibattere al loro interno su sfumature e direzioni, finché, fatalmente, potrebbero girare un film o aggirarsi dentro ad un materiale filmico, cambiando cioè dimensione pur senza rinunciare alla soddisfazione di restare sempre con un piede dentro ed uno fuori, immaginiamo. Per il momento persistono nella pratica auto-imposta – l’unica che in qualche misura li definisce – di creare uno spazio ed un tempo totali, di vaghissima ascendenza wagneriana, attraverso la costruzione di situazioni però di certo non sinfoniche ma recisamente sperimentali, atte a scardinare qualunque meta-narrazione disobbedendo forse perfino ad un’idea troppo composta di postmodernismo. Quanto alla coloritura ideologica, la crew evita di denunciare quella più ovvia, e ne dichiara una “neo-situazionica”, termine usato nel 2007 in un brano dal gruppo italiano Uochi Toki, e che chiaramente rimanda ad una galeotta attualizzazione del situazionismo di Guy Debord. Il riferimento al movimento di origine francese non è però ineludibile, la matrice artisticamente anarcoide del gruppo (se possiamo chiamarlo così) li spinge a dichiarare di non voler puntellarsi pretenziosamente a qualche sacro nume della cultura antagonista del Novecento e di poter perpetuare la loro non-identità anche attraverso forme avanguardistiche di sbruffonaggine contemporanea. Questo è il nostro nome solo per questo concerto è una babele ambulante, un caos organizzato che evita furbescamente di richiamarsi in modo esplicito al teatro dell’assurdo o al Cabaret Voltaire e preferisce accennare a “discorsi” attraverso una calcolata balbuzie.

Per l’appunto, il concerto da Interzone si intitolava “Balbuzie, incidenze,“ (proprio così, finisce con la virgola) e si articolava attraverso le risultanze di chitarra, voci, campionature, sintetizzatore, phon, sax, strappo, barra filettata, cucina, scrittura, lettura, Facebook, video, rami, immobilità. La performance evidentemente cercava di scoraggiare i presenti (tra cui il musicista tropical-psichedelico Mike Cooper) ad entrare nella testa degli ideatori per scoprire il senso di ciò che stavano eseguendo, perché quale residuale importanza possono avere i “sensi” parziali di opere come queste se poi sfugge il senso complessivo dell’happening dell’esistenza? Il videomaker (identificato in codice come Primavera) che – videocamera montata in testa come un terzo occhio, porta che introduce a spazi di coscienza superiore, o come un cine-occhio alla Vertov (omaggio forse al regista di cinema sperimentale Roberto Nanni, presente in sala) – perlustrava le stanze della galleria inquadrando soprattutto gli angoli spogli e solo di sfuggita una carrellata di teste attonite (dei visitatori) è una metafora del controllo o sta filmando una soggettiva alienata? Di certo provvede alla documentazione dell’evento, ma lo fa inizialmente negando allo sguardo i fuochi dell’attenzione, con una prassi minimalista e reticente che preferisce sottoporre all’occhio elettronico rametti spogli. La persistente grattugia sonora, un tappeto di distorsioni in certa misura graffianti, conferisce polpa ad un ambiente in cui un personaggio con una maglietta con su stampato un teschio con ossa incrociate compulsivamente distrugge delle riviste strappandone le pagine illustrate e gettandole sul pavimento come fossero foglie morte o fogli di un poema da disperdere man mano che il reading procede. La ragazza n.1 (in rappresentanza dell’URSS), poi: cucina qualcosa di plausibile in padella e mesce il vino, sembra uno stralcio strappato anch’esso, ma da una quotidianità che non trova più il suo giusto posto per quanto si dedichi ad assorbire il tempo dell’arte, per altro verso spingendo sul ricatto morale di una convivialità che non riesce a creare una vera comunione di anime, data la sofferenza sfarfallante. Da qualche parte un soggetto ipnoticamente e onanisticamente mostrava una corda tesa su cui scorrevano con studiata lentezza alcune perle di plastica lì infilate, operazione simboleggiante il Tempo: ma può essere visto anche come rifugio nell’autismo o accenno di filosofia zen? Uno sfogo su questo tipo di cul-de-sac viene espresso dalla voce che sgrana un rosario di vocalizzi belluini, un gorgogliare di versi informi provenienti dalle profondità del malessere, e lo sfondo, a schermo, è la lunga sequenza di tasti della tastiera schiacciati a caso alla ricerca dell’esperanto della follìa, finché ciò che dice la voce e le lettere digitate non coincidono, in una ripetizione bio-cybernetica di sillabe e lettere dell’alfabeto che sembra avvertirci che le strutture minime della comunicazione sono minacciate da una dislessia randomizzata cui neanche una inestinguibile risorsa di bytes può porre rimedio. Mentre la distruzione delle riviste, immagini patinate della società dello spettacolo, procede incessante come l’avanzare ossessivo del letto sonoro, le lettere lasciano il posto a parole e poi ad una parentesi rap affidata ad una replica del brano “Dimmi qual è il nome” (1998) del romano Er Piotta: la struttura della performance sembra che proceda sghemba tra soluzioni eterogenee, ma in realtà sono solo i “contrappunti” sviluppati sul tema dell’emersione del linguaggio ad essere improvvisati. Gli autori infatti spiegano a posteriori il concerto come “un quasi-imbuto: Rumore>Ritmo>Fonemi>Monemi>Alfabeto>Parole>Rap>Pop>Facebook. Una quasi-sintesi dell’emergere dei significati: dall’indifferenziato di una improvvisazione “rumorista” all’iper-segmentato della comunicazione”. La musica poi intreccia i vari strumenti sul labile filo di “ritmi” e “melodie” altrettanto improv-visati, si fa zeppa di risonanze jazz-industrial magnetiche mentre lo schermo rimanda immagini di interazioni web tramite Facebook: l’usa e getta delle relazioni sociali, il ripiego iperattivo di chi è braccato dalla solitudine fin dentro le pareti di casa.

Anche l’inquadratura, nella documentazione audio-video presente sul sito si sclerotizza in uno split screen, sia pure per poco, mostrandoci, in una striscia inferiore, l’inizio del duello durissimo, una performance nella performance, tra il suonatore di sax e la sua vittima/carnefice (?) femminile, nella seconda stanza, la ragazza n.2 (identificata convenzionalmente come L’icona), che se ne sta seduta opponendosi con ostinato ed indisponente mutismo, apparentemente neutro e un po’ stolido, alle note struggentemente espressive e dilanianti del saxophonist. La chat procede, un cane abbaia, il pavimento è sommerso da strati di pagine strappate, il pubblico intasa gli spazi riflettendo(si) inebetito, si abbassano le luci, voci concitate si incrociano e si sovrappongono in un’eco schizoide delle serate tra beatniks incalliti, fino al punto in cui, estenuato dal sovraccarico di pieghe disperanti (brani tratti da “Eliogabalo” di A. Artaud, “L’unico e la sua proprietà” di M. Stirner, “Il Bafometto” di P. Klossowski), il sassofonista schiaccia col piede un contenitore in tetrapak vuoto, proprio la confezione del succo di frutta vuotato dalla ragazza seduta davanti a lui mentre suona, producendo un piccolo scoppio che mette fine alla performance troncandola con un atto dunque minimo non si sa quanto ironico o quanto (im)pietoso.

Fermo restando che l’obiettivo della crew è creare un “ambiente”, in questo caso “sonorizzato e di sovrac-carico percettivo”, la situazione prodotta si presenta in effetti tanto ambigua, “non completamente palesata” nell’accostamento di forme e significati lontani tra loro (una caratteristica ossimorica decisamente voluta dagli ideatori) che di certo (in molti lo giurerebbero e spergiurerebbero) l’elemento del gruppo che ha la testa inguainata in un cappuccio nero lucido e la videocamera che funge anche da piccolo schermo LCD riflettente fissato sulla fronte simboleggia proprio lo Stato ed i suoi poteri nella modernità liquida (Zygmunt Bauman) della globalizzazione negativa: da una parte, per ipnotizzare le masse, espone in monitors onnipresenti la sostanza perennemente cangiante dei mercati finanziari, dall’altra promette ipocritamente di preservare l’incolumità fisica dei “sudditi” distribuendo in realtà la paura sia tra i proletari imborghesiti che tra i borghesi proletarizzati restando cieco (ecco spiegato il cappuccio) dinanzi alle esigenze esistenziali di tutti costoro. Attingere alle riserve di paura mostrando tale volto mascherato consente allo Stato di distrarre dalle vere cause dell’incertezza (la deregulation finanziaria globale e le sue conseguenze) e focalizzare i poveri cristi su pseudo-eventi creati dai media comprese occasionali guerre, presunte minacce terroristiche e magari i veleni del fast food, mentre i contestatori come i componenti de Questo è il nostro nome solo per questo concerto, nel caso dell’intervento ad Interzone, si arrabattano a costruire con le loro azioni performative, articolate in più o meno sottili collisioni, un “luogo fisiologico” alternativo, che stimoli la riflessione ma riallacci in parte i legami con la corporalità, uno spazio “più simile ai moti dell’intestino o al flusso nei vasi sanguigni, che non un luogo della mente”, già abbastanza stressata.

il7 - Marco Settembre, laureato cum laude in Sociologia ad indirizzo comunicazione con una tesi su cinema sperimentale e videoarte, accanto all'attività giornalistica da pubblicista (arte, musica, cinema) mantiene pervicacemente la sua dimensione da artistoide, come documentato negli anni dal suo impegno nella pittura (decennale), nella grafica pubblicitaria, nella videoarte, nella fotografia (fa parte delle scuderie della Galleria Gallerati). Nel 1997 è risultato tra i vincitori del concorso comunale L'Arte a Roma e perciò potè presentare una videoinstallazione post-apocalittica nei locali dell'ex mattatoio di Testaccio; da allora alcuni suoi video sono nell'archivio del MACRO di Via Reggio Emilia. Come scrittore, ha pubblicato il libro fotografico "Esterno, giorno" (Edilet, 2011), l'antologia avantpop "Elucubrazioni a buffo!" (Edilet, 2015) e "Ritorno A Locus Solus" (Le Edizioni del Collage di 'Patafisica, 2018). Dal 2017 è Di-Rettore del Decollàge romano di 'Patafisica. Ha pubblicato anche alcuni scritti "obliqui" nel Catalogo del Loverismo (I e II) intorno al 2011, sei racconti nell'antologia "Racconti di Traslochi ad Arte" (Associazione Traslochi ad Arte e Ilmiolibro.it, 2012), uno nell'antologia "Oltre il confine", sul tema delle migrazioni (Prospero Editore, 2019) ed un contributo saggistico su Alfred Jarry nel "13° Quaderno di 'Patafisica". È presente con un'anteprima del suo romanzo sperimentale Progetto NO all'interno del numero 7 della rivista italo-americana di cultura underground NIGHT Italia di Marco Fioramanti. Il fantascientifico, grottesco e cyberpunk Progetto NO, presentato da il7 già in diversi readings performativi e classificatosi 2° al concorso MArte Live sezione letteratura, nel 2010, è in corso di revisione; sarà un volume di più di 500 pagine. Collabora con la galleria Ospizio Giovani Artisti, presso cui ha partecipato a sei mostre esponendo ogni volta una sua opera fotografica a tema correlata all'episodio tratto dal suo Progetto NO che contestualmente legge nel suo rituale reading performativo delle 7 di sera, al vernissage della mostra. ll il7 ha quasi pronti altri due romanzi ed una nuova antologia. Ha fatto suo il motto gramsciano "pessimismo della ragione e ottimismo della volontà", ed ha un profilo da outsider discreto!

lascia una risposta