In questa 56Biennale spalmata (eventi, letture, performance, che si svolgeranno per tutti i sette mesi della rassegna), ci sono dei Padiglioni che, isolati, interrompono quell’invisibile filo rosso, pur ampliando e analizzando quello generale della Biennale stessa.

Primo fra tutti quello dell’Uruguay.

Un po’ nascosto e, forse, anche per questo solitamente ignorato e scarsamente visitato, il padiglione è stato del tutto occupato dallo straordinario lavoro di Marco Maggi (Montevideo 1957; ma da anni si divide fra gli Stati Uniti e il suo paese). Anticipato da Drawing Machine, nove matite tenute in tensione da altrettante corde, come a formare degli archi tesi, pronti a scoccare il dardo/matita, strumento principe dell’agire artistico, di indagine e scoperta del mondo. Quel mondo narrato nell’immersiva installazione Global Myopia. Micro sculture in carta, impercettibili, delicate, pressoché invisibili, si svolgono per tutta l’ampiezza delle pareti, con lievissimi aggetti che timidamente si affacciano nello spazio, in una nivea e quasi rarefatta atmosfera. E solo attraverso una calma e attenta osservazione, si notano gli intrecci, le linee, i rilievi. Una sorta di aggiornata forma urbis, di una città futura o persa. Perché, per Maggi, è proprio questo il punto: solo attraverso la miopia, e quindi la necessità di vedere da molto vicino, si possono mettere a fuoco dettagli altrimenti inavvertibili, in opposizione alla velocità dell’informazione, degli strumenti tecnologici e dell’omologazione globale.

Di contro, con un forte impatto visivo, quello del Giappone, dominato invece dal rosso. Di nuovo immersi in un’installazione ambientale che annulla le coordinate architettoniche del padiglione, Chiharu Shiota (Osaka 1972; ma dal 1996 si è trasferita a Berlino), con i suoi infiniti fili, ci avvolge, ci abbraccia, ci dona le chiavi del futuro. Perché The Key in the Hand sono le chiavi che possono aprire la scatola dei ricordi, della memoria, offrendo, perciò, l’accesso per interpretare non solo il presente, ma soprattutto il futuro, mettendo in contatto e in relazione le diverse generazioni, a bordo delle due “barche del tempo” (omaggio forte e silenzioso alla stessa città lagunare).

E dopo tutto questo clangore, il silenzio assoluto del Padiglione Austria.

Heimo Zobernig (Mauthen, Kärnten 1958; vive a Vienna) usa tutta l’architettura della struttura stessa, presentandolo vuotamente riempito da invisibili interventi, volutamente Senza Titolo: il soffitto ribassato per mezzo dell’installazione di una sorta di monolite nero, che si rispecchia e si fonde col pavimento, anche questo nero; una stesura pavimentale posta tutto allo stesso livello, annullando in questa maniera le diverse altimetrie dello spazio interno; annientando gli elementi architettonici, mette in diretto contatto l’esterno con l’interno, crea un ambiente di riposo e riflessione, stravolge la percezione dello spazio, in linea con il suo intento artistico di coinvolgere sensorialmente lo spettatore. Perché per l’artista, come egli stesso ha dichiarato:

“essere presenti vuol dire stare nel futuro”.

Uno dei “futuri possibili” è quello descritto da Ivan Grubanov (Belgrado 1976) attraverso la cancellazione. Un futuro nel quale siamo immersi è infatti quello presentato nel Padiglione della Serbia. Forse un po’ distopico, ma di certo non utopico, United Dead Nations, oltre a riflettere sul concetto di Nazione e il suo simbolo per antonomasia, la bandiera, rimanda ai significati che simili concetti hanno nella nostra epoca. Attraverso delle bandiere stropicciate, aggrovigliate, ammucchiate sul pavimento, sulle quali ha effettuato un intervento pittorico, cospargendole di colore, rendendo così difficile la loro immediata identificazione, perché appaiono come agglomerati sfocati. Bandiere che rappresentano qualcosa che non esiste più. Perché ognuna raffigura una nazione che non esiste più, che il vento della storia ha spazzato via (come l’Unione Sovietica, il Vietnam del Sud, l’Impero Austro-Ungarico o la stessa Jugoslavia). Ma che, nonostante tutto, deboli refoli condizionano ancora il presente.

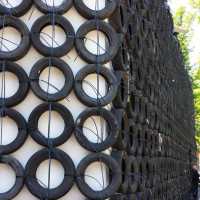

Archeology of the Present, l’installazione di Tsibi Geva (Kibbutz Ein Shemer 1951), è una sorta di packaging del Padiglione di Israele. Centinaia di pneumatici, infatti, ricoprono per intero le facciate del padiglione, turbando così la percezione dell’architettura stessa. Pneumatici che si estendono anche all’interno, creando così una continuità con l’esterno. Tra questi copertoni, si inseriscono materiali di recupero vari. Varietà ingabbiata all’interno del Padiglione, attraverso delle grate, simili a recinzioni o inferiate, dentro le quali sono catturati, bloccati e, allo stesso tempo esposti, oggetti quotidiani, rifiuti sì, tra i più disparati, ma anche emblema della nostra società consumistica, dell’usa e getta, che non pone più cura a questi prodotti. Una riflessione quindi sulla transitorietà delle cose, e quindi dell’esistenza stessa.

Lo scenario impossibile da immaginare, anche se fortemente prevedile, è quello didascalicamente realizzato da Vincent J.F. Huang (Taiwan 1971), per il Padiglione Tuvalu. Sconosciuta alla maggioranza, questa nazione insulare polinesiana di poco meno 10 mila abitanti, ancora sotto il Regno della Regina Elisabetta II, è un’isola del Pacifico, spersa tra l’Australia e le Hawaii. Materialmente l’artista ha voluto proporre e creare il pericolo che quest’isola, come tante altre dell’Oceano, vive a causa dei cambiamenti climatici. Il lento e sembra ahimè inesorabile innalzamento del livello dei mari, dovuto anche al surriscaldamento del Globo, porterà a un suo definitivo affondamento. Sensazione che si prova passando sulle traballanti passerelle che attraversano il padiglione sospese su uno specchio d’acqua, avvolto nella nebbia. Un paesaggio, quello di queste isole, che nell’immaginario collettivo è sempre percepito come da sogno, che nella realtà ha invece un orologio innaturale, che le sta portando alla totale e definitiva scomparsa.

Daniela Trincia nasce e vive a Roma. Dopo gli studi in storia dell’arte medievale si lascia conquistare dall’arte contemporanea. Cura mostre e collabora con alcune gallerie d’arte. Scrive, online e offline, su delle riviste di arte contemporanea e, dal 2011, collabora con "art a part of cult(ure)". Ama raccontare le periferie romane in bianco e nero, preferibilmente in 35mm.

Cara Daniela, la tua mi sembra una lettura molto congruente rispetto agli specifici ‘nazionali’ ( in termini socio-simbolici) dei padiglioni esaminati. Congruenza che trovo meno puntuale , o per lo meno ‘allentata’ nel duro giudizio sull’allestimento approntato per il nostro paese dal ‘povero’ Trione. Dove di preciso il malcapitato ha ‘toppato’ riguardo ad un’ esposizione incoerente della nostra specificità estetica?