Miron Zownir, il fotografo. Anzi, il “Teutonic Phenomenographer” (dal “Village Voice”) o, come lo definì il grande scrittore americano Terry Southern, il “Poeta della fotografia radicale”, l’autore delle settantatré foto di medio e grande formato, realizzate dal 1977 al 2019, principalmente in tre grandi metropoli, New York, Berlino e Mosca, ma anche in Ucraina, suo paese d’origine, a Kiev, Londra, San Francisco e Amburgo, corredate da una selezione di alcuni suoi film, e qui esposte per la sua prima grande retrospettiva in Italia.

Insomma, proprio quel Miron Zownir lì, è in realtà un artista dotato di un fortissimo talento per il teatro. E il suo teatro si è infiltrato, fin dall’inizio, nella sua ricerca fotografica.

Attori del suo teatro essendo gli uomini, le donne, i transessuali, i portatori di handicap, i disabili, i malati, gli eroinomani, i drop out, gli inermi poveri cristi, che lui ha incontrato durante le sue esplorazioni urbane e suburbane, nelle campagne, sui docks dei Sex Piers, tra la West Side Highway e il fiume Hudson e nei parchi notturni, dove venivano consumate le pratiche di un sesso veloce, e talvolta allucinato, da gay, marchette, prostitute, tossicodipendenti e malcapitati; nei club della scena punk e post punk newyorkese, londinese e berlinese; negli scenari di una città in eterna ricostruzione, com’era Berlino prima e dopo l’abbattimento del muro; o in quell’East Village, in cui Rudolph Giuliani cancellò ogni traccia di vita autonoma e indipendente, asfaltando la strada a quella, ben più nota, New York delle bolle finanziarie e dell’ideologia neoliberista. Riuscendo quasi sempre a coglierli in quel momento in cui essi, come in un atto sacrale di dono, erano disposti a offrire il loro essere corpo, in un gesto di estrema efficacia e di verità, che potremmo ragionevolmente definire atto performativo.

E Zownir sempre lì sul pezzo, pronto a raccoglierlo, a non farlo svanire nel decadimento delle storie individuali e collettive, per riportarcelo come atto di testimonianza e di vita vissuta al limite del possibile. Come fosse la documentazione dei gesti di un artista comportamentale, o di un azionista austriaco. Talvolta, così estremi da essere al limite dell’automutilazione.

Potremmo vedere le foto di Miron Zownir, e spesso l’occhio ci induce a farlo, come una panoramica su una comunità socialmente disperata, depressa, dolente e malata.

Ma possiamo e dobbiamo invece guardare ogni singolo scatto come alla monade di una drammaturgia istantanea, in cui l’occhio dello spettatore è ricondotto a vivere l’esperienza vissuta del soggetto, ancorché del fotografo che l’ha scattato.

In ognuno di questi scatti, a colpirci, è sempre la teatralità del gesto, accompagnata dalla potenza della grazia e dalla fragilità di un’umanità residuale, reietta, disturbante e disturbata.

A colpirci ancora, in quell’attimo in cui incontriamo persone la cui vicenda umana intuiamo e osserviamo con un certo raccapriccio, è l’eleganza che si staglia netta e imperiosa in una sorta di epifania della gloria. Nulla in questo ha a che fare con una ricerca di ripasso, estetizzante e autoreferenziale. Come spesso avviene in quelle fotografie che trattano le persone ritratte come se fossero temi sociali, sovrapponendo una sorta di sguardo da artisti, magari del passato, a volte anche della classicità, forse con l’intento idealistico di voler riscattare l’umano disagio con pregiati riferimenti artistici e culturali di pessimo buon gusto. Cercando di cogliere la bellezza a tutti i costi, anche quelli umani, nel disagio e nel dolore altrui e, ciò che è più distorcente, con un forte ricorso alle alchimie della post-produzione.

Una pietà, ma non nel senso della pietas.

Ma nulla di tutto questo troveremo nel lavoro di Miron Zownir. La bellezza, e la potenza, delle sue foto sta tutta nella cattura di quella gloria e, allo stesso tempo, del perturbante, radicati nel gesto fulmineo che gli si para davanti.

Le sue opere oltrepassano il dolore che le informa, nel doppio significato di andare oltre al dato sensibile e di metterlo in forma, per restituirci il momento topico di un incontro fortuito, generosamente donato o rubato alla scena dell’esistente.

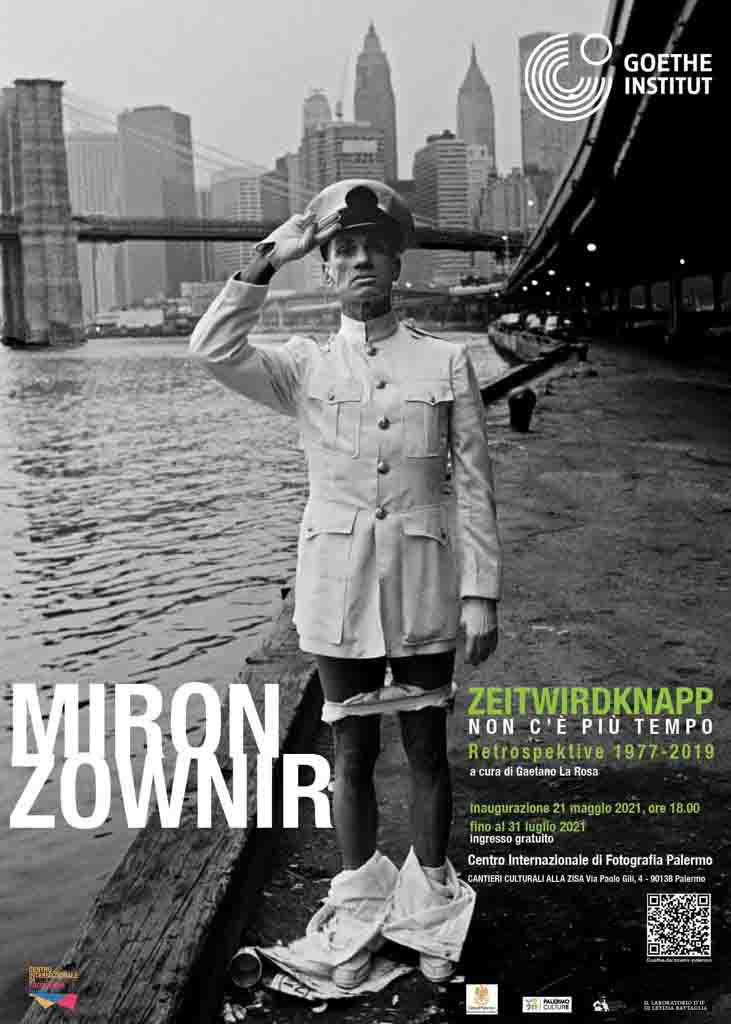

Una foto non a caso come quella del manifesto della mostra [NYK 1987], quell’ufficialetto di marina con le braghe calate, sull’attenti (sarà poi mai stato un marinaio?), con la stessa potenza espressiva del frammento di una performance di un ballerino del Tanztheater di Pina Bausch, la stessa capacità di rasentare, nella follia di un semplice gesto, il décalage e il ribaltamento del senso.

Tra apoteosi e derisione, il senso riposto in un atto di riconoscimento del potere, o ancora meglio, nella simulazione del potere e del suo riconoscimento, producendo come per incanto il suo disconoscimento, e inopinatamente prendendolo per i fondelli. L’apparente declinazione anarchica del prendersi sul serio.

Un puro atto di teatro.

Julian Beck and Judith Malina were here.

Ancora una volta, tra apoteosi e derisione, il gesto di chi da sempre, per scelta esistenziale, si trova a doversi confrontare con il potere, con le armi di chi non ne ha.

Un’altra immagine emblematica [NYK1983], dove un individuo magrissimo si staglia nudo in altezza sul tetto di un’automobile. Sullo sfondo, quello che sembra un edificio pubblico, alcuni passanti attoniti davanti a un semplice gesto: un manico di scopa sulle spalle trattenuto dalle braccia estese nella loro lunghezza e i piedi, segnati da stimmate, nella torsione plastica di un Cristo crocifisso.

È un attimo, e quell’attimo è di Miron Zownir. Del suo teatro vivente.

Zeitwirdknapp // Non c’è più tempo.

È la sequenza di Berlin1980. Una scena che lascia stupefatti. Il crollo esistenziale di quello che a prima vista potrebbe sembrare un uomo d’affari con la sua valigetta 24 ore.

Il suo volto contuso e l’animo straziato che traspare in una gestualità da fine corsa.

Una figura nel paesaggio, che fa tornare in mente le scene della contemporanea cinematografia tedesca, quella del Junger Deutscher Film, l’allora nuovo cinema tedesco dei Werner Herzog, degli Edgar Reitz, dei Rainer Werner Fassbinder e di Margarethe von Trotta, Alexander Kluge, Hans-Jürgen Syberberg, Wim Wenders, e di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet. La generazione di registi che più ha segnato il dibattito culturale della Germania del dopoguerra, rinnovando il linguaggio e la drammaturgia cinematografica, con a fianco il fior fiore della letteratura di area tedesca, autori come Peter Handke o Heinrich Böll. Miron Zownir è anche uomo di cinema e scrittore, non dimentichiamolo.

E qui e ora, per un istante, noi non guarderemo più, anzi meglio, non vedremo più la bocca sdentata del mendicante, l’abbattimento fisico e morale del povero cristo, lo sguardo attonito del tossicodipendente e del contaminato, l’angoscia sotto traccia dell’appestato gaudente, ma scorgeremo per incanto solo quella dimensione sovrana che Georges Bataille descrisse nel suo fulminante saggio sull’erotismo: “Dell’erotismo si può dire che esso sia l’approvazione della vita fin dentro la morte.”.

È il coup de théâtre finale. Il tentativo impossibile di quel battito d’ali repentino dell’Angelus Novus[1], disegnato da Paul Kleee e descritto da Walter Benjamin. Quell’angelo che vola rivolto all’indietro, sospinto da una tempesta, retrocedendo, e che qui sembra canticchiare, sulle note della famosa canzone di David Bowie:

“We’ll be the heroes, just for one click”.

Info mostra

- ZEITWIRDKNAPP / NON C’È PIÙ TEMPO – Retrospektive 1977-2019 – Fotografie di Miron Zownir

- A cura di Gaetano La Rosa

- sostenuta dal Goethe-Institut Palermo, in collaborazione con l’Assessorato alle Culture del Comune di Palermo

- https://www.goethe.de/

- 21 Maggio – 31 Luglio 2021

- Centro Internazionale di Fotografia – diretto da Letizia Battaglia

- Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4 – Palermo

- Ufficio Stampa Sofia Li Pira – sofialipira@gmail.com

Note

1. “C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che gli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta.”

(Walter Benjamin, Angelus Novus, tr. it. Einaudi 1961, p. 80)↑

lascia una risposta