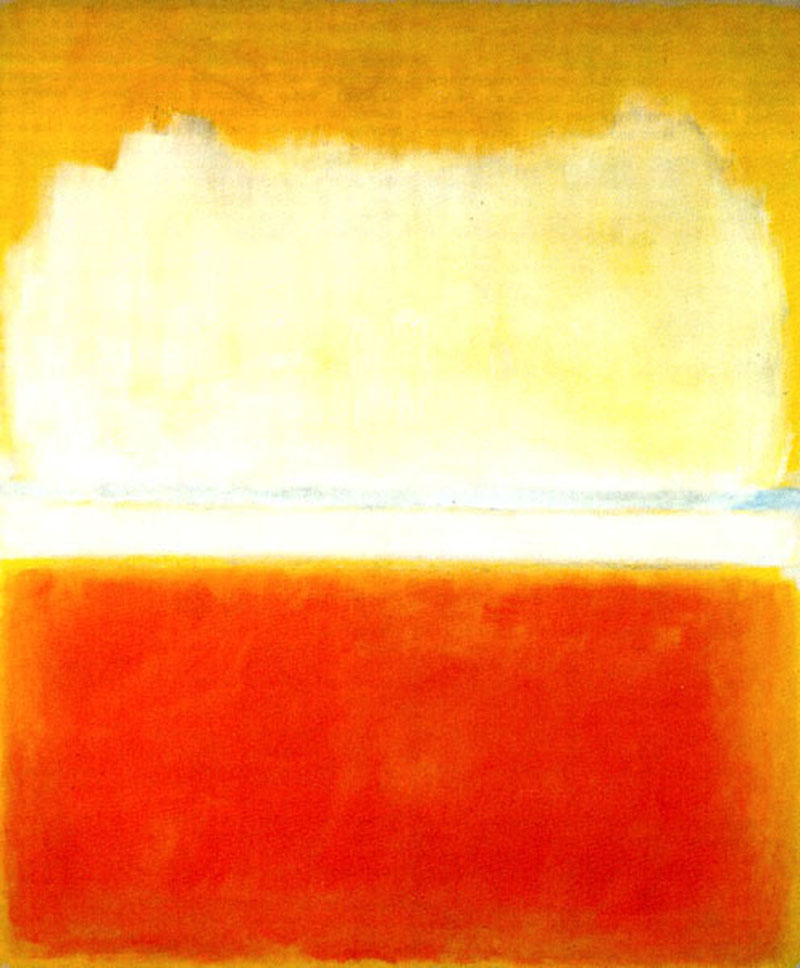

New York è una valle rovesciata di luce. L’Arte alla resa dei conti. Quanto conta parlare ancora del ventesimo secolo? L’opera di Mark Rothko non è eseguita in pittura ma la pittura guidata in spirito. Essa scompare, una profondità altra appare: un’altra materia sta nell’opera, e non è pittorica anche se si esprime attraverso di essa. Rothko toglie la forma, la linea, tutto è densità in dialogo. L’essenza del quadro, il suo corpo, penetra la materialità che gli sta intorno, per esempio quella del muro, fino a disgregare la nostra concretezza, dall’inerzia della superficie a una mobilità interiore che lega opera e individuo, una stessa sostanza, mostrata attraverso la pittura, che è pittura. È possibile?

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

Gli espressionisti astratti lottano con la fisicità dell’apparizione pittorica per cercare di liberarsi, e lo fanno come se così riuscissero a dominarla, come se si riuscisse a toccare qualcosa di latente e impensabile prima. Questa contorsione della materia pittorica ben si distingue in Pollock e De Kooning, e, all’opposto, Barnett Newman la regolarizza fingendo già di risolverla e simulando l’essere dell’uomo con una o diverse linee verticali. Tutti soffrono di materialità, è la pittura a parlare non qualcosa d’altro. L’altro non è che un’estensione propositiva della dinamica imposta dal pittore alla sua materia pittorica. Rothko non dipinge, pensa. La sua pittura è pensare, o meglio, meditazione, o ancora meglio, contenimento di un’energia meditativa. Il colore è una latenza di quella concentrazione, l’espediente necessario da uomo umano a uomo umano. È una gara? No, le opere, tutte straordinarie, hanno tra loro quelle che chiamano il futuro.

Il non dipingere di Rothko, ossia con una pittura che abbandona il proprio aspetto materiale, apre per esempio alla ricostruzione di una fisicità che non è più subordinata all’uomo o al pittore, ma padrona. In Sean Scully i quadri ricostruiscono i rapporti tra persone che condividono il medesimo spazio sociale, tendendo all’accordo o al disaccordo, messe in una condizione di apparente parità. Scully lascia che l’opera si formi fino a una concretezza, fino al suo peso. Egli dice in un video del 2013 visto a Roma: “Alzo una griglia, una rete, e non faccio che riempirla”. Alzare una rete vuole dire permettere all’opera di liberarsi e di seguire il suo corso, non certo di predeterminarla. Quelle linee della rete che lui imbastisce e segna con gessetto nero prima di iniziare a dipingere vengono fagocitate dalla pittura, rispettate, ma non in modo limitante: così è l’opera stessa, mano a mano che si compone, a impadronirsi di quelle linee di struttura fino al punto di essere determinate da essa. Come accade? Le linee di Scully non sono mai tracciate, ma ottenute dal collidere irregolare dei fianchi dei blocchi di colore accostati.

Per Rothko non-dipingere è dipingere. Per Scully non tracciare una linea è tracciare una linea. E se appare un sistema di non-linee allora il colore è di nuovo ingabbiato, ma in un vuoto rappresentativo, e quindi esso sarà libero di esprimersi, di agitarsi, di calmarsi, di vibrare autonomamente, secondo il consolidarsi della gabbia che gli viene attribuita di volta in volta. I quadri di Scully vivono dentro di sé la varietà delle relazioni nella società contemporanea; così si creano, nella sua opera, cicli di dipinti che sintetizzano lo schema sociale, si potrebbe dire lo schema delle socializzazioni, mostrandole attraverso grandi gruppi di opere.

La potenzialità di assorbimento dell’opera di Rothko è per Scully, all’opposto, propagazione nell’ambiente reale dello spettatore. L’ambiente diventa soggetto dell’opera. Quale processo innesca questo percorso nell’avvenire pittorico? In Rothko rimane il quadro, il campo d’azione, in Scully è l’ambiente che coinvolge lo spettatore. Se l’opera, prima si libera in sé e poi oltre di sé, l’azione sbatterà contro l’uomo che guarda e, tornando indietro, si disperderà in uno spazio che si propagherà di nuovo lontano da lui, e forse riacquisendo delle proprietà figurative, ma autonome, come lo erano i suoi diretti antenati astratti. Lo stesso Scully insiste che le sue opere sono figurative. Questo dimostrerebbe che c’è un futuro possibile per una nuova figurazione, oltre di lui, ma non di derivazione metafisica o surreale o realistica. Lui afferma che una figurazione è limitante per ciò che vuole esprimere, ma ciò non vuol dire che i prossimi artisti affidandosi proprio a lui possano dargli torto su questo punto. Perché tornare indietro se quello che ci aspetta è tanto stimolante?

Fermiamoci davanti all’opera di Nauman al Moma: due travi strette e lunghe, incrociate trasversalmente, sulle quali sono state appoggiate delle sedie di legno in posizione orizzontale, e una sedia bianca appesa un poco distante, senza due gambe. Opera bellissima. Perché? È un mobile di Calder a cui viene tolta la composizione, quindi disarticolato, fino al senza senso. Apparentemente innocuo, ma immediatamente provocatorio, narrativamente e compositivamente troncato. Silenzioso e in pieno delirio. Appeso all’altezza dello sguardo si dilata come un orizzonte giocattolo davanti agli occhi trascinando le sedie o porzioni di sedie con sé, una sedia bianca dimenticata prima o dopo, distante. La trave costruisce, la sedia abita; la trave sorregge, la sedia regge…ed è retta a ciò che dovrebbe sorreggere e invece è sorretto! L’impossibilità di definizione fa dell’opera di Nauman un pericolo e un attentato a quanto di predeterminato c’è nell’uomo. Egli leva pezzo a pezzo ogni certezza, la mina, rende precario il luogo della vita fino a rischiare di rivelarne la vuota essenza. Ecco, lì tutto è pieno, tremendamente pieno, anche se è vuoto. L’uomo è tutto e niente, e nel mezzo l’opera di Nauman tortura ambedue.

All’inizio della visita il film di Steve Mc Queen: un uomo nero di spalle a una casa di legno, in piedi, immobile, la parete alle sue spalle cade in avanti e lui passa attraverso il vuoto della finestra in alto al centro. Diverse inquadrature, all’inizio il vuoto nero della finestra ricorda il quadrato nero di Malevic. Mc Queen mette alla prova l’essere umano, osservato e osservatore, come se qualcosa a un certo punto potesse manifestare la condizione di un essere umano. Per Mc Queen fare un film è non fare niente, una condizione radicale (come una volta il quadro di Malevic), ma per questo, affidandosi al puro e solo sguardo (dell’obbiettivo e nostro)che punta una natura che ha sotto gli occhi, egli fa un non-essere-umano. Esiste questa identità? Cosa crea? Cosa può creare?

Nel secolo scorso abbiamo cominciato ad agire in negativo. Togliere era mettere: via la figurazione… alla fine tutto si riduce a questo. Invenzione breve, essenziale, comprensibile. E ora? Dentro la figurazione! Tutto qui. Perché togliere è mettere. Bacon ha detto “L’astrazione era un problema minore; il grande tema è sempre stato quello della figurazione.”. Dov’è l’errore? Nessun errore. Bacon mostra una figurazione chiusa nella condizione mortale di una persona. Mentre Freud mima il decadere della figurazione, Bacon raggiunge l’istante di verità terminale di una sola esistenza alla volta. L’astrazione è libera da questa clausura, ma non è altro che pantomima, un forzare il tempo della contemplazione oltre il tempo dato a un’immagine che non si definisce fino in fondo. Bacon ha l’immagine, e un vero istante di contemplazione reale, ma oltre di esso c’è solo pittura come ricordo di un compito. I migliori quadri sono quelli degli anni cinquanta, perché l’individuo è situato in un ambiente, nel suo ambiente, questo poter risalire dall’uno all’altro rafforza e prolunga la visione, il corpo dell’evento in una forza di estrema essenzialità irripetibile altrove. C’è un’eccezionalità rappresentativa in quelle opere, ancora permanente, da tempo azzerato, lunghissimo. Come dire: fermano il tempo stabilmente là dove le opere successive fermavano il secondo molto più acutamente ma più breve.

Alla fine abbiamo bisogno di rappresentazione, e questa non è mai mancata anche nel ventesimo secolo, perché è l’opera a dover esistere al di là di tutto (anche nell’arte concettuale, installativa e performativa). Questo gioco di assenze è quindi una finzione, o meglio una parte della rappresentazione, e valgono forse come strumento, come causale, lasciando al corpo dell’opera una potenza rappresentativa di se stessa che deve esistere fino a smuovere ciò che è inamovibile. L’invenzione pittorica di Bacon, come passaggio verso la concretezza estrema di un apparire, è straordinaria e irripetibile, e metodo votato al confronto per le generazioni future. Freud didascalico nella materia e nel pensiero produce prassi, convenzione. La rappresentazione è l’invenzione di una materia.

Jacopo Ricciardi è nato nel 1976 a Roma, dove vive e lavora. Vincitore di diversi premi, ha pubblicato sette libri di poesie - Intermezzo IV (Campanotto, 1998), Ataraxia (Manni, 2000), Atòin (Campanotto, 2000), Scultura (con Teodosio Magnoni; Exit, 2002), Poesie della non morte (con Nicola Carrino; Scheiwiller, 2003), Colosseo (Anterem, 2004), Plastico (Il Melangolo, 2006), Scheggedellalba (con Pietro Cascella; Cento amici del libro, 2008) - nei quali il suo modo di procedere è “vasto quanto un luogo poiché lì è qui ma quando/ci si avvicina al luogo qui e lì già accade tra la/parola e l’universo che si toccano”. Ha ideato e curato dal 2001 al 2006, per Aeroporti di Roma, il progetto culturale “PlayOn” e ha diretto l’omonima collana presso Scheiwiller. Ha pubblicato due romanzi, Will (Campanotto, 1997) e Amsterdam (PlayOn, 2008). È presente nell’antologia “Nuovissima poesia italiana” (Mondadori, 2005) curata da Maurizio Cucchi e Antonio Riccardi.

lascia una risposta