Christine tesoro, è un peccato che durante il tuo giro per gallerie tu non abbia visto tutta la Biennale del Whitney ( sei riuscita a vedere solo le selezioni di Stuart Comer e Anthony Elms?), saltando il quarto piano curato da Michelle Grabner.

Proverò a farti un piccolo resoconto delle sue intenzioni perché lei prende come referente Deleuze. In realtà, ‘sfrutta’ le interpretazioni di Deleuze, fatte da Colin Davis e Elizabeth Grosz, utilizzando due puntelli teorici del filosofo francese (come la produttività della ripetizione espressa dalla differenza e il meccanismo produttivo reso possibile dall’espansione rizomatica) allo scopo di organizzare la sua proposta curatoriale…

Dopo la premessa ‘deleuziana’, Grabner comincia ad illustrare il suo metodo curatoriale : « Così curare è costruire un contesto. Ma attenzione, non verticalmente ». A proposito, ella cita T.Eagleton che in « The Event of Literature » assegna il compito di connettere la proliferazione rizomatica di un testo al lettore. Secondo lei, la stessa cosa devono fare « gli osservatori di opere d’arte » infatti « con il nostro intelletto e immaginazione siamo partecipi nella costruzione di connessioni e nel disegnare inferenze dall’arte che incontriamo »[1]. In conclusione, il significato è sempre la risultante di un’interazione tra lo spettatore e l’opera d’arte, in cui il primo riceve dalla seconda la sua risposta in forma trasfigurata. Seguendo Nietzsche, Eagleton conclude che : « l’interpretazione…è autointerpretazione ». Grabner può così affermare che lo spettatore deve guardare con questa consapevolezza alla sua costruzione ( la sua selezione degli artisti), uscendo dall’ascensore per visitare il quarto piano dell’edificio progettato da Breuer.

Christine, lo so, forse hai ragione sugli orientamenti critico-curatoriali di Miss Grabner, ma non è questo il punto… quello che conta è il modo in cui ha costruito ‘praticamente’ la sua proposta, scegliendo e mostrando gli artisti selezionati (56 artisti, non è uno scherzo)…quello che dice per aiutare l’interpretazione del visitatore, inquadrando alcuni gruppi di artisti all’interno di possibili ‘campi di comprensione’, è degno di nota : « Alcuni artisti(…) da G.Bender, S.Charlesworth, D.Diao, K.Haendel,,,a D.Woolford saranno interpretati attraverso una combinazione di critica poststrutturale, semiotica e fenomenologia (…)da M.Zuckerman-Hartung, J.Humphries, S.McLelland…a Ami Sillman e Pam Lins funzionano invece come inquadramento appropriato il Femminismo e la critica psicoanalitica (…) da D.Robbins…a Joel Otterson sono preferibili le proprietà personali, poetiche, simboliche, politiche e discorsive (…) mentre il formalismo e la materialità sono al centro del lavoro di S.Ruby, S.Hicks…fino a E.Sundblad »[2]

Grabner prosegue, aggiungendo : « Probabilmente ho assemblato come un tutto curatoriale ciò che potrebbe essere descritto come una sorta di bricolage…un’associazione porosa e non compatta tra le sue parti »[3].

Peculiare nella sua costruzione è il fatto che : «…la mia metodologia curatoriale presume margini prestabiliti. Come accennato prima, i contorni possono essere disegnati intorno a tre priorità sovrapposte : la pittura astratta femminile, la materialità e la teoria del coninvolgimento emotivo, e l’arte come strategia… », e nel medesimo tempo, questo ‘trio’ : « evidenzia pratiche convenzionali e storiche come la pittura e la scultura, mentre…evita approcci totalizzanti rispetto alla curatela e alla produzione artistica » [4]. Tutto questo ha a che fare più « con la costruzione curricolare che con quella curatoriale ». Rimane da vedere, concretamente, come questa scelta’pedagogica’ venga articolata nel percorso espositivo, in riferimento alle tre priorità…

Le sue conclusioni sono interessanti, perché ella sottolinea ( all’interno del contesto curatoriale) il ruolo della pittura praticata dalle donne sotto l’egida del nuovo materialismo.

Grabner scrive : « Il Nuovo Materialismo richiede modi empirici di indagine, dal momento che non fa distinzione, come storicamente si fece, tra materia organica e inorganica, animata e inanimata »[5]. L’effetto di questa interazione conduce verso un’appropriazione particolare della grammatica storica della pittura americana. Citando Ami Sillman (un’artista selezionata), la curatrice continua : « Non trovo strano che le pratiche dell’Espressionismo Astratto siano state rinvigorite attraverso la connessione eccentrica del pop e della cultura marginale. Molti artisti – tra cui un buon numero di donne e di indipendenti – stanno attualmente lavorando a complicare di nuovo il terreno delle pratiche gestuali, fisiche, cromatiche, istintuali, corporali e manuali »[6].

Il secondo punto su cui insiste, e che la rende speranzosa, consiste nel constatare che : « l’appropriazione ha ancora denti e che l’ironia è un tropo utilizzabile. E a differenza del resto del mondo dell’arte, non ho sviluppato un’allergia nei confronti della teoria, trovando che sia ancora utile per costruire un contesto »[7]. La sua conclusione è questa: « Nei termini delle pratiche critiche, troverete al quarto piano che le trame della critica istituzionale sono tutt’altro che prevalenti rispetto alle indagini nei confronti dell’autoralità »[8].

Christine, spero ti sia chiaro lo sfondo teorico che sta dietro la mostra…ora è tempo di esaminare bene (parlando delle opere) quello che Miss Grabner chiama « Nuovo Materialismo » (arte e vita di ogni giorno, organico e inorganico, materia animata e inanimata).

Pensa al lavoro dello scultore australiano, residente in USA, Ricky Swallow (l’avevo già notato in una passata Biennale di Venezia), che fa sculture di banali oggetti quotidiani col cartone e dopo le fonde in bronzo, aggiungendo patine colorate alle loro superfici così da far sembrare che siano fatti con materiali differenti (effimeri e poveri come la ceramica, la carta, lo stucco ecc.). Il suo lavoro è in realtà un esercizio per mettere in difficoltà la nostra percezione circa la materialità degli oggetti e la loro consistenza ontologica.

Pensa alle sculture in ceramica di Sterling Ruby ( in mostra ve ne sono alcune della serie « Basin Theology »). « Ha creato larghi vasi riempiti con i testi di precedenti lavori che considerava non riusciti o che aveva accidentalmente danneggiato durante la cottura. Ha fuso questi pezzi insieme attraverso un ulteriore processo di vetrificazione/invetriatura ripetuta e cottura in forno ».

La specificità del suo lavoro è attivare una poetica del resto, dove l’accidentalità e il caso intervengono per dettare la forma del risultato estetico. Il corpo stesso del lavoro, come in alcuni film di Cronenberg, è sotto attacco in una sorta di distruttiva rogenerazione archeologica.

Veniamo alle sculture ‘tessili’ di Sheila Hicks. « L’istallazione a cascata del Whitney è una delle più riuscite tra quelle da lei prodotte sin da quando cominciò a lavorare con i tessuti, o ‘materiali flessibili’ come lei chiama il suo medium, alla fine degli anni ’50. Come per molti altri lavori di grandi dimensioni, Hicks progetta il pezzo avendo in mente l’architettura della galleria. Ciò che le interessa qui è la struttura aperta a cassettoni del soffitto e il senso di solidità trasmesso dal pavimento in pietra. Allungando le corde in modo tale che possano spiegarsi dal soffitto e scendere sul pavimento, l’artista spera di attivare la consapevolezza degli spettatori verso questi elementi ». Le sue funi e corde, fatte con fibre diverse, interagiscono con l’ambiente, creando una sinergia fluida e attiva tra la scultura e lo spazio che la contiene. La sua idea è di suggerire la caduta ‘liquida/naturale dell’opera d’arte all’interno del contesto artificiale dello spazio espositivo.

Guarda le sculture polimateriche di Alma Allen. « Egli utilizza un’ampia varietà di tecniche esecutive – dallo sbozzare manualmente alla fabbricazione computer-assistita – per produrre sculture che a prima vista sembrano semplici ma che in realtà sono piuttosto complesse e seducenti. Le opere in visione alla Biennale sono state prodotte come molto del suo lavoro seguendo un metodo d’improvvisazione. Il pezzo è in marmo e legno di quercia. Allen inizia con l’idea di una forma ; mentre lavora verso quell’ideale, comunque, il suo procedere subisce interruzioni, fenditure, ed altri imprevedibili eventi che riguardano i materiali utilizzati. Rispondendo a queste contingenze non programmate, continua a scolpire finché una forma finale riesce ad emergere – il più delle volte molto diversa da quella che aveva pensato originariamente ». In apparenza, il suo lavoro può richiamare la tradizione modernista, ma il risultato ‘astratto’ che raggiunge è dovuto al suo approccio libero nel lavorare ed ‘ascoltare’ la materia che maneggia.

Pensa alle sculture in ceramica di John Mason (per la più parte semplici vasi da cucina), dove « la finitura lucida e nello stesso tempo ruvida e l’equilibrio di energia grezza e precisione matematica conferiscono ai suoi pezzi un effetto ipnotico e misterioso che è totalmente unico ». Il suo procedimento nel lavorare il materiale è il risultato di 50 anni di ricerca «al fine di raffinare i problemi tecnici, spesso ispirando l’invenzione di nuove tecniche nella fabbricazione e nella cottura della ceramica». La ‘pura’ astrazione geometrica dei suoi lavori è una sorta di risoluzione formale monumentale per i semplici oggetti domestici.

Cara Christine, andiamo a vedere adesso le tracce ‘postmoderne’ all’interno della categoria del ‘nuovo materialismo’. I cinque artisti che abbiamo esaminato sono completamente fuori da ogni corrente, per età e formazione culturale, a parte qualche contatto incidentale, non sono appropriazionisti e sviluppano poetiche personali più vicine al modernismo che al postmodernismo.

Due artisti, Peter Schuyff e Joel Otterson, dall’altro lato possono essere avvicinati all’orizzonte postmoderno, ma questo non pregiudica la qualità delle loro opere. Guardando in dettaglio, il lavoro presentato dall’olandese, naturalizzato americano, Schuyff ( famoso negli anni ‘80/‘90 per la sua ironica distorsione pseudo-post-surrealistica della pittura astratta) al Whitney è una specie di appropriazione ‘rivitalizzata’. Le ‘matite intagliate’ « fatte tenendo un coltello in posizione e muovendo ritmicamente una matita intorno alla sua punta – rigorosamente senza guardare cosa si sta facendo » principalmente assumono una valenza scultorea non più solo oggettuale, distaccando la loro specificità pratica (una matita è fatta per disegnare o scrivere) dalla dimensione di tracciare figure bidimensionali per raggiungere quella tridimensionale di artefatti. In secondo luogo, « questa pratica funziona come una meditazione in cui l’artista s’impegna quando diventa stanco di lavorare sui dipinti geometrico astratti per cui forse è più conosciuto ». Così, le piccole sculture possono essere considerate come totem ‘personali’ con cui l’artista attua una più diretta e personale dialettica.

Il caso di Otterson (molto famoso nei tardi anni ’80 e ’90) è più evidentemente legato all’appropriazione perché « combinando pratiche alte e basse, arte e artigianato, egli ha prodotto per più di 30 anni sculture e arte decorativa ispirati in egual misura dagli spazi familiari della classe media americana (in modo specifico, californiana) e dalla cultura eccentrica ».Il suo candeliere, esposto al Whitney, « costruito con articoli di vetro a basso costo e modellato come i ‘candelieri a voliera’ Baccarat del tardo ottocento come pure il famoso Scolabottiglie di Duchamp(1914), un riferimento che pone il lavoro di Otterson in dialogo con la tradizione dei readymade », non è un po’ ‘pesante’ esteticamente perché assemblato con oggetti trovati di qualità materiale incongrua (se pensi al lavoro di Tony Cragg, fatto seguendo la stessa poetica postmoderna, devi convenire che il risultato estetico in molti casi è eccellente e sul piano scultoreo di prima qualità), ma perché Otterson talvolta declina la poetica postmoderna con la tradizione americana vernacolare e kitsch della scultura (pensa alla tenda stile coperta patchwork dietro al candeliere).

È tempo di lasciare gli artisti (interessanti) del nuovo materialismo per vedere esempi ( sempre interessanti) di appartenenti al gruppo che Grabner definisce di « critica poststrutturale, semiotica e fenomenologia ».

Primo fra tutti, il lavoro di Sarah Charlesworth ; una pioniera nell’uso della fotografia in modo critico (durante gli anni ’80 con Richard Prince, James Welling e, naturalmente, Laurie Simmons, Cindy Sherman, Barbara Kruger ecc.). Figura di spicco del gruppo ‘Picture Theory’, i cui intenti erano quelli di usare l’appropriazione di immagini dei media per sfidare il mito dell’autenticità, originalità e autoralità nella produzione di immagini fotografiche, ha lavorato anche investigando ( attraverso la manipolazione di giornali quali l’ Herald Tribune ecc.) la distribuzione morfo/spaziale delle notizie e delle immagini sulle prime pagine per evidenziare la rete subliminale di potere e interesse dietro l’informazione presunta indipendente. Attraverso l’analisi della stampa, giornali e informazione, ha mostrato la presenza prevalente della figura (del potere) maschile in questi, contribuendo a sviluppare la critica femminista ( allargatasi negli anni ’80 anche al mondo dell’arte).

L’opera presente al Whitney è meno politica (Charlesworth è un buon esempio di come arte e politica possano funzionare bene insieme, se il contenuto ‘politico’ è maneggiato con forte coerenza estetica, in riferimento al medium utilizzato dall’artista. Nel suo caso, la lezione di Benjamin sulla sparizione dell’aura nell’epoca della sua riproducibilità tecnica è stato l’input per criticare la presunzione dell’origine nell’epoca dell’immaginario simulacrale, secondo quanto affermato anche da Baudrillard, Deleuze e Foucault) e più vicina al « corpo di lavori che mettevano in questione ed espandevano i limiti della fotografia, focalizzando l’attenzione sull’artificio della macchina e della fotografia durante la produzione di immagini stratificate ma formalmente ‘asciutte’ che articolano le dimensioni filosofica, politica e personale dell’atto del guardare ».

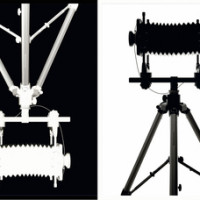

A parete abbiamo Camera Work e Moon Watch (ultimi lavori del 2012, è morta nel 2013). Il primo « (il cui titolo fa riferimento al pionieristico diario giornalistico di Alfred Stieglitz[1864-1946]), l’immagine in silhoutte di una macchina fotografica viene presentata in positivo e negativo tanto da formare un diagramma reciproco », mentre il secondo è composto da due stampe cromogeniche, montate e laminate con cornici laccate, di immagini appropriate della luna e di un telescopio da osservazione privata puntato verso di lei.

Christine cuoricino, solo pochi cenni su Gretchen Bender, che appartiene lei pure, come Charlesworth all’area della ‘Picture Theory’ ed ha le medesime intenzioni nell’esaminare i meccanismi della trasmissione dei messaggi, dell’informazione e delle istanze culturali attraverso i media. Sul lavoro presentato al Whitney ( rifatto da Philip Vanderhyden) è interessante ciò che scrive Gene McHugh : « Uno dei temi ricorrenti in questa Biennale è la presentazione di oggetti che provengono dalla storia dell’arte o da altri ‘archivi’ storici. Tra questi, trovo decisamente interessante il rifacimento, da parte di Philip Vanderhyden, di People in Pain, una scultura del 1988 di Gretchen Bender (1951-2004). Per l’opera originale (sfortunatamente distrutta dopo la morte della Bender), l’artista cominciò con una lista di tutti i film prodotti a Hollywood durante sei mesi tra il 1987 e il 1988. Poi stampò i titoli in caratteri uniformi su vinile nero indurito che aveva l’apparenza di un sacchetto per rifiuti spiegazzato e luccicante. Alcuni films – Dirty Dancing, Fatal Atraction, Full Metal Jacket, a Predator, per esempio – sono ricordati ancora oggi. Molti sono dimenticati. Altri come Word of Honor a Cry Moon non furono mai distribuiti. L’opera è una sorta di commento al flusso senza fine di prodotti d’intrattenimento scacciapensieri che inonda ogni anno la cultura americana. I titoli sono allineati nella presentazione così da non privilegiare nessun film rispetto agli altri : tuti sono solo parte di un metaforico fluasso di spazzatura ». Quello che è in gioco nel suo lavoro postumo è la metafora della memoria come indice di un’epoca. I titoli dei films, non tutti famosi, sono in grado di indicare meglio di un’analisi sociologica l’atmosfera culturale di un momento storico, sospendendolo tra nostalgia e consapevolezza del passato.

Christine, spero tu possa leggere queste ultime considerazioni su David Diao e Karl Haendel, perché il primo è stato impegnato, fin dagli anni ’90, nel focalizzare la sua attività sul rapporto tra mercato e sistema dell’arte, facendo esperienza attraverso il proprio lavoro delle dinamiche di potere della valorizzazione e dell’incentivazione del gusto. Al Whitney, ha esposto Home Again, che è nient’altro che « la cronologia delle vendite in asta del suo quadro Barnett Newman :The Paintings in Scale(1991), fino al momento in cui drasticamente perse il suo valore di mercato, tanto che alla fine venne riacquistato dall’artista stesso e così ‘riportato’ a casa nuovamente ».

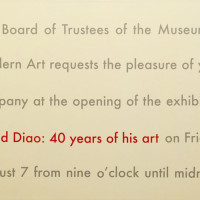

Per 40 Years of His Art (l’altro quadro esposto)Diao « ha creato un falso invito del Consiglio di Amministrazione del MoMA per un vernissage di una sua fittizia retrospettiva. Il design è copiato da quello del 1939 che celebrava i 40 anni di attività di Pablo Picasso ». Diao fa un’appropriazione critica della struttura semiotica o presentazione della retorica degli strumenti pubblicitari del mondo dell’arte nel promuovere le opere d’arte e nel permettere la loro crescita valoriale, lavorando sull’economia segreta del fenomeno estetico.

Invece, l’obiettivo di Kark Haendel « è quello di trasformare il flusso di parole, immagini e marchi commerciali in cui s’imbatte giornalmente in un sistema visivo controllato, che egli chiama ‘ il linguaggio di Haerndel ‘, con cui esplorare temi artistici intemporali attraverso la sua propria modalità interpretativa contemporanea ». Tuto il materiale è manipolato digitalmente, copiato e incopllato, per essere trasformato in diapositive di 35mm, che proiettate sul muro loaiutano a disegnare le sue immagini finali che sono esposte incorniciate con strutture geometriche.

Note

1. Michelle Grabner, MG’s WB in Whitney Biennial 2014, New Haven, Yale University Press, 2014, pp.260-1.↑

Pagliasso, Giancarlo (Torino, 1949). Estetologo, scenografo, artista e scrittore. Fondatore, nel 1976, del G.R.M. e direttore dello Studio 16/e (Torino, 1977-90). Teorico e artista dell’Arte Debole (1985-96). Direttore dal 1997, dell’agenzia d’arte Figure. Caporedattore della rivista www.Iride.to. (2002-2004). Ha pubblicato: Déjà Chimera Saggi/Writings, 1987-90 (Tangeri, 2001); La retorica dell’arte contemporanea (Udine,Campanotto, 2011); Il deficit estetico nell’arte contemporanea (Cercenasco, Marcovalerio, 2015); Fotografia 2 (Udine, Campanotto, 2015); Il nuovo mondo estetico (con Enrico M. Di Palma) (Cercenasco, Marcovalerio, 2020). Ha curato: Sheol (Torino, Marco Valerio, 2003); Collins&Milazzo Hyperframes (Udine, Campanotto, 2005); Julian Beck. Diari 1948-1957. (Udine, Campanotto, 2008); Julian Beck. In the Name of Painting (Pordenone, 2009). Curatore di mostre in Italia e all’estero, è uno dei redattori di Zeta (Udine), con cui collabora dal 2005.

Gian Carlo what a delight to see our conversation here. Christine