Cosa resta di noi, nelle vite di coloro che amiamo?

Dopo la nostra morte, ma anche prima, quando abitiamo lo stesso spazio e lo stesso tempo, ma non sempre siamo in grado di condividerne le esistenze, scavando distanze che la morte rende plastiche e irrimediabili.

Da qui muove la riflessione scenica di Lucia Calamaro in scena al teatro Franco Parenti di Milano. La morte di una giovane moglie e madre può rendere inospitale a ciò che resta della famiglia anche il luogo che fino ad allora è stato casa. Così si rende necessario un trasloco: inscatolare, proteggere, imbustare la vita un pezzo alla volta per portarla altrove.

Si può fare per ciò che si tocca. Ma mancano gli strumenti quando a tornare è la donna stessa, il suo ricordo che si fa presenza fisica, a chiedere di non essere spezzata a sua volta. A esigere, anzi, di essere “conservata intera”, nella memoria di chi resta, per colei che davvero era e non in forma di distorta proiezione addomesticata dalle convinzioni di altri.

Chiede l’impossibile. Che nulla si perda, nulla di significativo di lei sia taciuto. Come invece aveva fatto lei, tacendosi a se stessa, fuggendo davanti a un medico che doveva darle una diagnosi senza appello per la sua stanchezza che non passava mai.

Aveva preferito invece rifugiarsi nella sua passione, la danza, il suo rifugio da un marito mai diventato del tutto adulto e da una figlia che vede tutto ma alla quale nessuno ha tempo o desiderio di fornire spiegazioni fino a quando non è lei a strapparle con la forza, in un mutamento improvviso di punto di vista che si dimostra una cifra di questa messa in scena, fra realtà e sogno.

Le tre figure – padre, madre e figlia – talora arrivano a compenetrarsi e confondersi, talaltra dimostrano tutta la loro distanza, fino a scavare un solco che, anni dopo, padre e figlia possono solo tentare di rinsaldare senza sapere come farlo, mentre dell’immagine della donna che li teneva uniti si sono persi anche i contorni.

Il filo del ricordo, su cui la drammaturga romana insiste, si spezza e si riannoda, mostrando la corda di tutta la fragilità e l’impotenza di tre esseri quanto più umani non si potrebbe che cercano goffamente di rimanere a galla, di sopravvivere alla vita e al suo dolore, a quella “vita ferma” che li imprigiona e insieme li protegge.

Lo fanno attraverso uno spettacolo corposo sia sul piano temporale – i tre quadri durano, insieme, quasi tre ore, e sono concatenati eppure a se stanti, anche scenograficamente, tanto da richiedere al pubblico di lasciare la sala – sia soprattutto sul piano verbale.

Si tratta infatti di un “dramma di pensiero” che si regge quasi interamente su una costruzione di parola che riesce a mostrarsi preziosa senza mai cadere nel verboso, dando corpo a una densa riflessione dove ogni parola e rimando, anche quello all’apparenza più quotidiano, è pedina fondante di un’architettura accurata.

Una lingua del tutto spogliata di retorica e frasi prevedibili, che parla di morte e ricordo raccontando di vita quotidiana anziché di filosofie spicciole, evitando il ricorso a qualsiasi emozione facile. Ne risulta una pièce capace di far riflettere e ridere molto benché di un riso mai sguaiato, di coinvolgere il pubblico e spiazzarlo.

Calamaro offre un saggio di come la drammaturgia contemporanea dovrebbe essere quando la parola è utilizzata al massimo del suo potenziale, tagliente e precisa, che a volte lascia spazio a un tono grottesco eppure coerente.

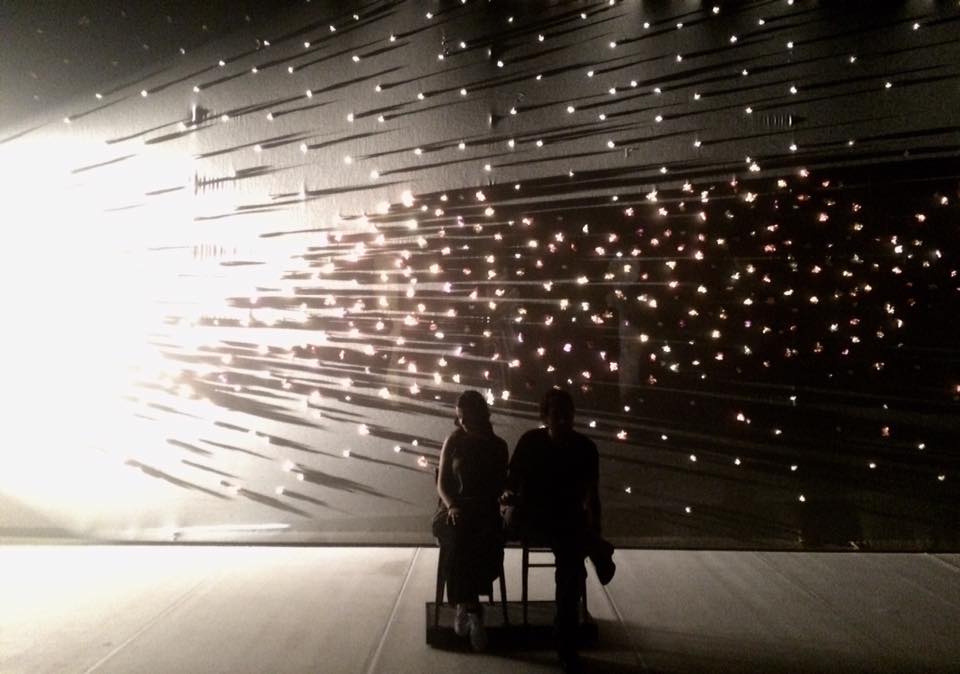

La perfetta riuscita dell’ingranaggio, che una volta compreso riesce a non risultare mai pesante o lento, è dovuta anche ad altri fattori. In primo luogo al valore dei tre attori, Riccardo Goretti, Simona Senzacqua e Alice Redini, intensi e capaci di vestire perfettamente i ruoli, che prestano alle nevrosi e alle goffaggini dei loro personaggi anche i loro nomi. Anche la scenografia concorre all’idea di attenta costruzione che sembra sostenere l’intero impianto scenico. Sono sufficienti pochi oggetti semplici e di impatto, siano essi biglie, scatoloni o figure colorate opera di Marina Hass, per esaltare un lavoro affascinante, e ricco.

Nata (nel 1994) e cresciuta in Lombardia suo malgrado, con un' anima di mare di cui il progetto del giornalismo come professione fa parte da che ha memoria. Lettrice vorace, riempitrice di taccuini compulsiva e inguaribile sognatrice, mossa dall'amore per la parola, soprattutto se è portata sulle tavole di un palcoscenico. "Minoranza di uno", per vocazione dalla parte di tutte le altre. Con una laurea in lettere in tasca e una in comunicazione ed editoria da prendere, scrivo di molte cose cercando di impararne altrettante.

lascia una risposta