Entrare nello studio di un artista è sempre varcare una soglia tra pubblico e privato, trovarsi immersi nel luogo dove l’opera viene elaborata, mentre il cordone ombelicale con l’artista non è ancora stato spezzato.

Lì, l’opera si presenta priva di quelle cautele con cui viene confezionata per essere presentata al mondo, ed è, quindi, il posto per sondarne la sincerità, senza precauzioni di sorta. Non si tratta della mia unica visita allo studio di Seboo Migone (Roma 1968).

Questa volta, però, è in corso la sua mostra alla Galleria Alessandra Bonomo, un’occasione particolarmente favorevole, quindi, per mettere a confronto immagine pubblica e discorso privato.

Una volta mi hai parlato dell’importanza, per te, dei luoghi in cui dipingi. Questo di via Panisperna è sicuramente uno di essi, ma ce ne sono vari altri.

“L’altro, dove stabilmente lavoro, è in campagna, in Val d’Orcia. I quadri grandi sono dipinti all’aperto, in genere tra maggio e novembre”.

Con la luce naturale?

“ Sì, naturale”.

Ma a tutte le ore del giorno e della notte?

“No. Nelle ore del pomeriggio. Tra le 4.00 e le 10.00 di sera, d’estate”.

L’ora che declina, dunque, la stessa amata da De Chirico e da Schopenhauer. L’ora riflessiva, le ombre si allungano e il colore diviene più intenso.

“Sì, quando il sole gira dietro al muro contro il quale dipingo e che mi separa da una strada, dove le macchine corrono verso Siena”.

Questo muro quindi è come sospeso nel vuoto?

“E’ sospeso nel paesaggio”.

Il quadro assorbe tutte le energie circostanti, dunque.

“Il quadro deve sopravvivere e resistere a un confronto con la natura che può anche essere tentata di fagocitarlo. Con la natura si perde sempre in partenza.

I miei sono dei grandi quadri in un paesaggio che in fondo è cinematografico. Dei quadri come degli schermi di un Drive in a Las Vegas, questa è l’immagine che mi viene in mente”.

Molto curioso. L’immagine che mentalmente ne ricavo io, invece, non avendoti visto al lavoro, è che il momento, in cui l’opera si forma, resti sospeso rispetto alla vita che le corre intorno. Può darsi sia improprio in questo caso, ma mi vengono in mente il passeggio imperturbabile della vita rappresentato da Antonello da Messina intorno al suo San Sebastiano, o l’Esecuzione dell’Imperatore Massimiliano di Manet, dove dei fanciulli assistono curiosi, dietro a un muretto, alle fucilate con cui viene messo a morte il sovrano. In entrambi i casi, è descritto magistralmente l’attimo in cui la rappresentazione “muore” alla vita, perché l’opera possa consegnarsi in forma definitiva al mondo.

“Un’immagine molto forte quella che descrivi”.

Quando entrai la prima volta in questo studio ebbi la sensazione di trovarmi di fronte a un serrato testa a testa tra l’opera e l’artista che non mi capitava di vedere da molti anni. Anzi forse non lo avevo più visto da quando nei musei, mi ero trovata di fronte a opere come quelle di Van Gogh e di Munch, o anche di Bacon, dove si avverte il confronto parossistico tra l’autore e la sua creatura. Il soggetto, che dipinge con tutte le emozioni determinate da ciò che attraversa la sua mente o che gli capita a tiro nel momento, oppure dai ricordi che affiorano alla sua memoria, mi pare sia, in effetti, il tema del tuo lavoro.

Questo tema identario, ma anche fortemente esistenziale, come quando ritrai i momenti dei tuoi affetti familiari – molto presenti nel tuo lavoro insieme al paesaggio – traspare persino dal fatto che ciò che ritrai ha spesso un dato fisiognomico, come se con la tua immaginazione, animassi ciò che ti circonda, attraverso una forte immedesimazione.

“Sì, guardi una cosa e te ne appare un’altra e questa diviene più vicina di quella che ti sembrava di vedere”.

Qualche volta è anche come un sogno ad occhi aperti, non un vero sogno come nel sonno, ma, secondo i francesi, come una sorta di rêverie. De Chirico e Savinio, sia letterariamente che in pittura, definivano questo stato, per loro metafisico, con il termine demi-mort – mezza morte – alludendo a uno stato tra la veglia e il sonno, dove le immagini scorrono come in un flusso di coscienza. O, anche, per estensione, a uno stato modificato di coscienza.

“Cerco l’attimo in cui succedono delle cose che mi sorprendono”.

Una volta mi hai detto che scavi nel buio.

“Sì, questo soprattutto nei disegni, ma anche nei quadri, quando cerco di tradurre dei segni, ad esempio da una fotografia, che mi sembrano più significativi. Cerco un momento – anche se la parola può sembrare fuori moda – non so come dire, d’innocenza, un momento in cui è come se vedessi le cose con le pupille estremamente dilatate, come apparissero dopo un risveglio, inspiegabilmente”.

Come se i confini dell’immagine fossero molto sfumati e tu cogliessi il suo manifestarsi tra una percezione di memoria e quello che nello stesso tempo avverti in quell’immagine?

“Sì”.

Perché è difficile ricordare. I ricordi non sono una fotografia.

“Infatti. A volte allontanarsi da un soggetto è il modo migliore per rappresentarlo, ma certamente, come avviene per la musica, quando a caso la trovi su YouTube, anche per una fotografia, capita che qualcosa all’improvviso ti parli, senza che l’avessi previsto, perché ci sono tanti modi per affrontare quella cosa che non sai, che però è fatta anche di ciò da cui sei attratto, per sensazioni molto specifiche che possono riportarti a memorie, o a stati e dimensioni indefinibili, che senti di voler esplorare”.

Ad ogni modo, gli artisti in qualche caso hanno anche scelto di prepararsi il terreno prima di cominciare a dipingere. Prendo il caso di Mirò che si fondava sulle teorie dell’automatismo psichico del movimento surrealista a cui aveva aderito. Questo automatismo, Mirò lo “aiutava”, spargendo prima sulla tela qualche macchia o segno, tanto da creare una sorta di sostrato utile a far scaturire altri segni e immagini, poi, a mano a mano, tirava fuori la composizione dell’opera. Allora, mi chiedo in che tipo di stato d’animo, se posso usare quest’espressione, cerchi di entrare prima di dipingere. Probabilmente non è mai lo stesso.

“Infatti, cambia molto. Un periodo dipingevo di notte, e questo significava che le attività oniriche invece di manifestarsi a riposo, nel letto (ride) finivano sulla tela.

E’ chiaro che se non vedi ciò che c’è fuori, il mondo diventa più interiore”.

Non c’è il disturbo della vita, ossia di tutto quanto ci circonda, che non è tanto vita, forse, quanto mondo.

“Non mi è mai capitato di dipingere in mezzo alla città, sulla strada, tuttavia”.

Come facevano gli impressionisti per intenderci.

La prima volta che venni qui, con mia grande sorpresa, tu però mi parlasti di una luce gialla che dalle strade di Londra saliva di notte attraverso le finestre, mentre guardando il giallo acceso di quei quadri, a me sembrava la stessa di certe opere di Van Gogh, dipinte alla luce abbagliante del Midi francese, fuori, all’aria aperta. E questo fa intuire anche, il livello di trasformazione di ciò che vedi e senti e l’importanza dell’interpretazione nel lavoro che svolgi. Kafka parla della luce che sale dalle lampade della strada ne La Metamorfosi.

“Fu una sensazione molto chiara che mi venne d’inverno a Londra. Sembrava la cosa giusta da fare in quel momento in cui mi trovavo in un palazzo vittoriano, con un tetto a zig-zag di mattoni. Il proprietario era un signore ebreo e il mio studio era inizialmente una stanza buia, piena di tagli di stoffa del negoziante che me lo affittava, con un caratteristico odore di polvere e di umidità, perché ci pioveva dentro.

Poi, il custode, un signore giamaicano, un giorno mi disse che voleva farmi una sorpresa. Salì sul tetto e piano piano, cominciò a togliere la polvere dal lucernaio e lo spazio s’inondò di luce. Qualcosa d’indimenticabile, cinema vero, direi, anche se non avevo nulla per riprodurlo, in quel momento”.

Tranne che la tua pittura. M’interessa chiarire la storia di questo tuo periodo londinese. Tu hai studiato a Londra, e hai una nonna anglosassone poetessa, mi pare, a cui eri molto legato.

“Anglo-americana, per l‘esattezza e biografa. Lei non ha mai visto i miei quadri, però trovai nella sua casa un libro di Kenneth Clark con la sua dedica “A Seboo, a cui piacciono molto le immagini”. Sono stato più vicino forse, alla nonna paterna, svedese, divorziata da un tennista svizzero, perché s’innamorò di mio nonno, quando era diplomatico a Stoccolma”.

Alle tue spalle ci sono, quindi, ricche mescolanze e “con-fusioni” linguistiche e culturali. Un crogiolo importante di esperienze. E andasti a Londra a studiare alla Wimbledon School of Art, dove ti sei diplomato con una Dissertation in Fine Arts nel 1992, sulla relazione, alquanto inedita, fra Gogol (Il cappotto e il Naso), Kafka (La Metamorfosi) e la pittura di Philip Guston.

Un lavoro, capace di innescare già processi per nulla estranei a quanto si è sviluppato, poi, nella tua stessa pittura. Poi, proprio in occasione della grande antologica di Philip Guston alla Royal Academy, tornasti a Londra nella primavera del 2004, dopo una breve parentesi newyorkese, dove avevi tentato di trasferirti con la famiglia, ma a causa dell’attacco alle Torri Gemelle, non riuscisti più ad andare.

“La mostra era curata da Norman Rosenthal ed era veramente infernale, un’esperienza goyesca. La summa di tutto il lavoro di Guston, attraverso le sue diverse fasi. Un amico che mi vedeva in campagna, un po’ isolato, mi offrì di stabilirmi nel palazzo di cui ti ho parlato, con spazi accessibili a poco prezzo.

Così in poco tempo, dopo aver parlato con la mia famiglia, stabilii che potevo restare a Londra per lunghi periodi, solo per dipingere, e tornare in Val D’Orcia ad occuparmi esclusivamente della famiglia, negli altri”.

Londra – a parte il fatto che parli l’inglese come fosse la tua madre lingua – ha avuto, dunque, un’importanza cruciale nella tua formazione, prima per i tuoi studi, e poi perché, proprio grazie allo shock provocato dall’opera di Philip Guston, lì iniziasti a elaborare il tipo di pittura di grandissime dimensioni, che conosciamo anche oggi. Senza parlare degli straordinari musei che avevi a disposizione, per poter vedere i grandi maestri, ma anche l’attualità più spinta.

“Io penso che, sempre, il primo stimolo per me siano stati i posti e la natura, poi piano piano, anche l’arte, e le opere del passato”.

Quando parlavo del tuo testa a testa con la pittura, pensavo che il soggetto era restato a lungo assente dalla scena pittorica, sostituito dalla teoria, mentre la rinascita di un’esperienza del soggetto mi sembra l’unica possibile via di uscita per una nuova elaborazione di conoscenza.

“Nel mondo in cui sono cresciuta io, la personalità dell’artista e le sue scelte etiche contavano molto. La qualità del lavoro ne dipendeva strettamente fondando anche la sua credibilità”.

Quando il mercato ha preso il sopravvento, l’opera è stata invece separata dal suo autore entrando nella filiera della merce.

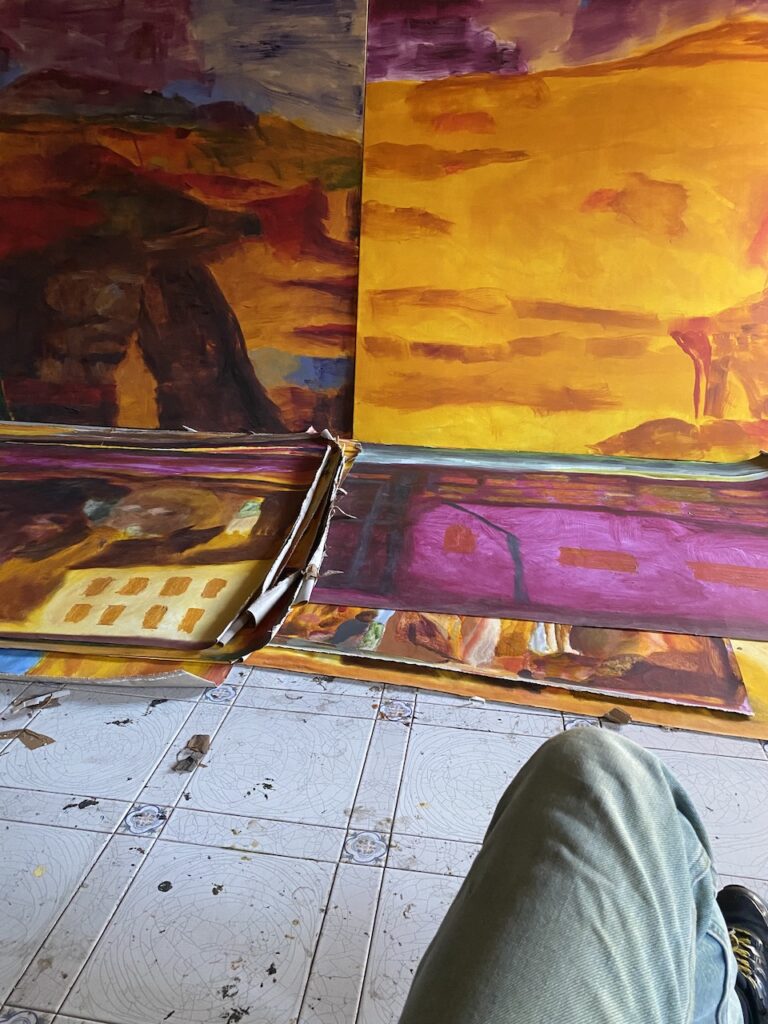

Nel tuo lavoro non ci sono specifici cicli di opere a cui far riferimento, al contrario ci troviamo dinanzi a un intreccio di emozioni, di moti psicologici e dell’inconscio che si mescolano attraversando le situazioni più diverse. Tutto resta aperto all’imprevisto, peraltro, come i luoghi in cui dipingi, dove c’è sempre comunicazione tra l’aperto e il chiuso e un continuo travaso tra dentro e fuori.

“Grazie. Spero che sia così, mi piacerebbe fosse così”.

Nella mostra Carta d’identità degli stati d’animo, Alan Jones cita queste tue parole significative: Non amo dare ordini ai miei soggetti, preferisco che un’immagine emerga in modo spontaneo. Se ho un’idea o se vedo una cosa, il mio primo impegno è di dimenticarla. Questo è l’unico modo in cui posso avvicinarmi alla sensazione o al pensiero iniziale.

Inoltre non può non colpire tutti quelli che avvicinano la tua pittura la serie di autoritratti di piccolo formato, fatti a matita o a penna – che per la loro precisione fanno pensare a delle incisioni – tracciati su dei quaderni. Sono un costante contrappunto alla pittura di grande formato, come se tu ti prendessi per mano, per non perderti, dopo esserti travasato altrove.

“Prima quando facevo questi grandi quadri semi-astratti che vedi qui, guardavo le mie mani che erano sempre sporche di colore. Poi ho cominciato a fare anche delle fotografie di figure su grandi sfondi colorati, per il bisogno di staccare soggetto e oggetto. Sì, in un certo senso, come vittima e carnefice (ride) questi autoritratti mi consegnano al mondo, come colui che ha commesso l’empietà dell’atto, il colpevole, per poi ritornare, invece, nella mia pelle”.

Mi sembra, anche, che battano un tempo. Il tempo delle azioni quotidiane, di ciò che è prossimo, domestico, vicino, come il nostro riflesso. L’impalpabile scia della nostra esistenza, certificata in segni, dopo il bagno di alterità sperimentato in quello che è il teatro della pittura – così l’hai anche definita – dove confluiscono, mille eventi diversi, dai soprassalti immediati al flusso delle memorie, in una indescrivibile riconciliazione tra il presente, il passato e le proiezioni nel futuro, dove i fantasmi del non essere s’intrecciano costantemente con le pulsioni dell’essere, in maniera inscindibile.

“Credo che gli autoritratti siano nati anche dal tentativo disperato di isolare, o di accettare di essere isolato, ma per me, anche davanti allo specchio, è sempre come fare entrare un altro. Io divento il mezzo per comunicare con altre parti della mia vita. Poi, la naturalezza del gesto di ritrarsi senza aver bisogno di altri modelli è impagabile. Non si “offende” nessuno. Una completa autosufficienza che non cambierebbe neanche stando in prigione”.

Nel termine ritrarsi è implicito ciò che tu hai descritto così bene, un ri-trarsi, ossia un prendere le distanze da qualcosa per osservarla meglio.

Ci spostiamo in un’altra stanza piena di disegni, accatastati per terra.

“Volevo mostrarti alcune cose. Questi disegni sono del periodo londinese, in un lasso di tempo esteso tra il 2004 e il 2010. Sono tutti fatti a carboncino, poi, cancellando con la gomma e spargendo il nero con i polpastrelli per ottenere dei toni intermedi. La carta è fatta a mano e ha una trama leggera”.

Vedo spesso degli animali, che sono come delle apparizioni. Un asino, una scimmia.

“Sì, frammenti isolati e anche momenti metamorfici”.

Qui, si vede, infatti, una sorta di girandola che forse prelude a una metamorfosi. Nell’insieme sembrano mondi di passaggio.

“Qui c’è una forma ferina. Hunter è un disegno per il quadro dallo stesso titolo. Come se il personaggio fosse stato colto in flagrante, il cacciatore è anche cacciato”.

E infatti, con questi curiosi baffi, il cacciatore sembra aver assunto le sembianze dell’animale che sta cacciando. Una sorta di testa- coda. Mi hai detto che il palazzo che vedevi dalle tue finestre a Londra, di fronte al tuo, erano delle stalle?

“Sì, era il posto in cui stazionavano i cavalli che trasportavano le birre”.

Quindi la vista di animali reali si sovrappone alla memoria di altri animali, reali o anche immaginari, in una sorta di personale “bestiario”, fisiognomico e simbolico insieme. In inglese il termine haunted, che ha una radice simile a quella di “cacciare”, significa essere posseduti, non aver tregua. In città come Londra o New York, che tu pure hai sperimentato, persino mentre si cammina, ci si trova spinti senza sosta. Non ci si può fermare. Sono città della fretta. Così questo animale che compare nel grande dipinto di oltre tre metri A Pirate’s Flag (2008) una sorta di cavallo-lupo su un fondo giallo che urla, non è l’unico animale che appare nei grandi quadri del periodo londinese. Anche nell’altro quadro con un forte fondo giallo, Apologies (2008), c’è un animale in corsa. Ma perchè Apologies che in inglese significa “scuse”?

“Gli inglesi è come se chiedessero in continuazione scusa, persino di essere al mondo. E questa figura in corsa è come volesse scusarsi di non saper dire chiaramente cosa è. Se un paesaggio, una visione o un animale preciso. E perchè, nonostante questa inconsapevolezza, appaia in primo piano. Una contraddizione”.

La figura è tra l’altro inquadrata in uno schermo in mezzo a forme di palazzi o di mobili che si piegano come precipitando sopra di lei.

“E ci sono dei proiettili che volano sopra la sua testa, non so dire perché”.

O, non vuoi dire perché. (ridiamo) Comunque la testa è abbassata, forse tu vedi in questo un gesto di scusa?

“E’ qualcosa nello sguardo che è appena suggerito. Mentre nell’altro dipinto lo sguardo è feroce, come quello di un perseguitato”.

Direi atterrito.

Il dialogo riprende nella Galleria Alessandra Bonomo per esaminare le opere della mostra.

Erano parecchi anni che non tenevi una personale a Roma, dove forse la più ampia fu quella curata da Alan Jones al Pastificio Cerere nel 2010. I quadri sono in gran parte il frutto del tuo lavoro nella campagna della Val d’Orcia in prossimità del monte Amiata e appartengono tutti al 2021.

E subito la differenza con quelli che abbiamo appena visto nel tuo studio, mi appare per lo sguardo più riposato, espresso con il tocco liquido di una pittura che si spande leggera come un’acquerello sulle immagini e contribuisce a definire uno stato di quiete. Laddove prima, l’olio era strisciato a grande velocità, completamente radente alla tela.

Il grande quadro di tre metri e mezzo, che dà il titolo alla mostra So many forgotten sunsets, mi pare di poter intuire sia stato fatto contro il muro dove dipingi in Val d’Orcia – sotto i resti di un capannone, andato a fuoco, di cui rimane solo lo scheletro. Sembrerebbe evocare, con le sue accensioni, la somma di tutti i tramonti vissuti e unificati dalla memoria in una sola esplosione di riflessi e di luci.

“E’ una possibile lettura, certo, ma ce ne può essere un’altra, che riguarda il tramonto di tante relazioni diverse, e dimenticate, che in questo contesto si ritrovano e si riconciliano”. Nella mostra ci sono quadri che nascono al cospetto della natura, osservandola, oppure attraverso la fotografia, o anche quadri autogenerativi, nati dal, e attraverso il, contesto. Nel senso che sono restati esposti per mesi alle condizioni atmosferiche, naturali, di sole e persino d’acqua”.

Grandi dipinti su tela, comme d’habitude, e tanti dipinti di taglio più piccolo, su tavola, come un piccolo sacrario di icone, di storie portatili dove, in qualche caso, hai riletto d’après toi même, alcuni tuoi grandi quadri e li hai rimontati insieme ad altri frammenti del tuo vissuto.

“Fra questi c’è un autoritratto che mi è particolarmente caro, si chiama Nightwatch. Il titolo è scaturito automaticamente pensando in modo trasversale al grande dipinto di Rembrandt, noto in Italia come La Ronda di Notte, ma è nato, vedendo la casa di una giovane coppia in attesa del loro primo figlio. Le pareti, proprio come avevo fatto io per la nascita di mia figlia, erano state completamente ridipinte a mano dal padre, per accoglierlo. Così in un fiat, come in una bolla temporale, rivivevo la mia stessa esperienza di attesa nella prima casa in mezzo ai campi”.

E’ uno dei tanti casi, direi, in cui hai preso spunto da qualcosa di preesistente, come in una magica reviviscenza. Non ho dimenticato l’episodio della tua mostra a Monte Savello dove, proprio mentre la casa della nonna angloamericana, stava per essere venduta – priva ormai di ogni arredo, ma ancora pregna delle vite che ci avevano abitato – hai voluto tenere un’esposizione di un solo giorno. E questo dopo averci abitato per qualche tempo, in condizioni di assoluto spaesamento e precarietà.

“La grande tela sulla destra è nata dal profilo whatsapp di mia figlia Viola, che è musicista. L’ho dipinta tenendo in una mano il cellulare e nell’altra il pennello, con grande coinvolgimento, sentendoci il gioco d’identità con cui Viola, sembrava volersi presentare al mondo, sotto la luce abbagliante del lungomare di Nizza, con i grandi occhiali, come la star di un film di Godard o di Truffaut.

Ho chiesto ad Alessandra, che con me ha scelto tutte le opere della mostra, di collocare a fianco a questo Ritratto di un’artista, come giovane donna”, un’altra immagine iconica: quella dei pope greci – grandi testimoni del quotidiano greco – ma colti in movimento, mentre stanno salpando da Naxos.

Ho intitolato l’opera Cargo, con ironia, perché al trasporto delle merci si aggiunge il carico inusuale di questi monaci in viaggio. Anche quest’opera scaturisce da una foto, ma di una vecchia cartolina scovata in un piccolo emporio di cose di ogni sorta, sopra cui abitavo con mio figlio. Spiccava fra mucchi di altre immagini, come pezzo singolo, riempiendomi di gioia. Il bianco di piombo, con cui ho lavorato entrambi i dipinti, ha la speciale capacità di aprire il colore sino a farlo assomigliare a quello di una rosa canina selvatica”.

Ci vorrebbe un intero libro per percorrere tutte le strade che hai attraversato. Non solo fisicamente, ma mentalmente. Forse non superano realmente quelle percorse da ognuno di noi. Il fatto è che ogni dettaglio vibra in te con i riflessi e le sfumature di una luce che penetra attraverso le infinite traiettorie di un prisma che poi le riversa e le spande all’esterno. E questo è davvero raro. Quasi impossibile da stringere in un pugno di parole e da riassumere.

Giovanna dalla Chiesa è storico e critico d'arte. Si è laureata in Storia dell'Arte con una tesi innovativa su Calder all'Università di Roma con G.C. Argan e ha lavorato, in seguito, con Palma Bucarelli presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Vincitrice di una prestigiosa Borsa dell'American Council of Learned Societies nel 1976 è stata affiliata per un anno presso il M.O.M.A di New York, dove ha arricchito le proprie conoscenze. In seguito, i suoi studi su de Chirico di cui è autorevole esperta, l'hanno condotta in svariati centri europei: Parigi, Monaco di Baviera, Atene e Berlino. Ha curato importanti mostre monografiche in sedi pubbliche: Ca' Pesaro, Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Pitti, Ala Napoleonica del Museo Correr, Accademia di Francia. È stata docente di Storia dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ha collaborato con quotidiani e riviste come pubblicista indipendente e curato mostre interdisciplinari e convegni come: Allo Sport l'Omaggio dell'Arte (Giffoni Valle Piana 2001), L'arte in Gioco (MACRO 2003), L'Età Nomade (Campo Boario 2005), Che cosa c'entra la morte? (Aula Magna Liceo Artistico 2006, 3 Giornate di studio su Gino De Dominicis)

lascia una risposta