Giulio Paolini mi attende nel cortile dell’Accademia dove, sotto il porticato, s’intravvede una prima opera. Dopo un breve scambio di parole, entriamo nel vivo della mostra, racchiusa nelle tre stanze al piano terra, che mi vengono illustrate dettagliatamente, ma per registrare la nostra conversazione, saliamo ai piani superiori e ci accomodiamo nel Salone d’Onore, luogo abituale degli incontri, dove un’altra opera sta sospesa sopra le nostre teste.

Progetti e Ritratti

Dunque “A come Accademia”, dicevamo.

La Modernità – o, per intenderci, ciò che nasce dopo la Rivoluzione Industriale nella seconda metà del ‘700, in arte si traduce nella possibilità illimitata di replicare i modelli della classicità, e di articolarli in moduli che hanno, sia funzione decorativa sia strutturale e che possono occupare gli spazi architettonici, scandendone il ritmo. In questo trarre ispirazione dal passato e copiarne i modelli, Accademia e Modernità si avvicinano.

Mostrano di far parte di un medesimo processo storico e di non essere fuori dal tempo, come l’apparenza potrebbe suggerire. L’Accademia, però, aggiunge qualcosa di fondamentale alla meccanicità con cui l’industria può stampare e replicare copie: lo studio.

L’idea di Accademia o la Memoria potrebbero tornare, non dico a dettare, perché oggi non si detta più nulla se non quello che verrà smentito di lì a poco, ma a rievocare qualche cosa come le regole – detto tra virgolette – dell’immagine artistica, regole che non esistono più, né potranno forse mai più esistere, ma che a distanza dovrebbero ispirare il “corso dell’arte”.

Non so come dire, perché l’arte non ha bisogno di regole da osservare, ma di “codici nascosti”, che in quanto tali, sono nascosti, ma anche presenti indirettamente a regolare qualcosa che si chiama il “corso dell’arte”.

Quando si va ai tuoi esordi, nello studio e nell’analisi della grande pittura e architettura di un passato, sia remoto che prossimo comunque, da cosa prende le mosse il tuo percorso ?

È questo che cercavo di dire poc’anzi: la vocazione diventò necessità di inoltrarmi in un territorio del tutto sconosciuto, ma che avrebbe dovuto tener conto, o ricordare e alludere, a qualcosa che apparteneva già comunque, a questo percorso sconosciuto e cioè a quelle memorie o radici che il fare artistico non può ignorare.

Per questo la mostra in cui adesso ci troviamo è, per me, un evento davvero particolare e, se posso dire, invocato, perché? Perché sempre più ritengo che le traiettorie un po’ sconnesse del panorama dell’arte odierna, debbano far ritorno, o ricorso, a qualcosa che le renda appartenenti a quello che mi concederei di chiamare la “storia dell’arte”, quindi il prima e, consentimi, anche il dopo che è stato e che sarà, quello che facciamo oggi.

Cioè, una sorta di “alfabeto nascosto” e non dichiarato, non regolato e neanche pronunciato, ma sempre presente.

Alludi a quello che ciascuna sensibilità di artista può a propria volta scoprire?

Ecco, direi, conoscere. E comunque, questo qualcosa c’è, come un’eco che bisogna saper e poter cogliere. Se non la cosa stessa, un’eco della cosa deve comunque tornare a esistere.

Quello che dici mi sembra molto importante. Si torna a quello cui allude Aristotele, quando afferma che “le cose non le vediamo mai per la prima volta”.

Ti ringrazio di farti portavoce di Aristotele, questa è davvero una frase capitale.

In ogni caso, in te, oltre alla capacità di utilizzare il vuoto in un modo tanto straordinario da farlo palpitare nella coscienza delle persone, c’è allo stesso tempo, la capacità di ri-inviare una seconda volta il progetto, o modello, duplicandolo in un riflesso che consente poi la completa riappropriazione – anche se nulla è mai definitivamente completo – di quello che si era già percepito al primo incontro.

Esattamente

Nello spazio, dove ci troviamo – il Salone d’Onore che ospita le conferenze – mi stavi raccontando prima del tecnigrafo portatile che, tendendo dei cavi, hai trovato il modo di far precipitare giù dal soffitto senza neanche sfiorarlo e che ripropone uno strumento già utilizzato da te in passato, anche se ora non più.

Questo tecnigrafo che vola è in grado di riassorbire lo spazio circostante senza poggiare più su di un piano, esibendo, invece, la propria forma mobile e aperta, al di là dei principi che lo rendevano operativo – fuori, insomma, dalle regole e senza un ordine – ed è già un contributo a un’idea di Accademia che si rinnova.

Lo strumento ormai un po’ trapassato del tecnigrafo era, o tuttora potrebbe essere, lo strumento per progettare qualcosa d’inedito, di nuovo e di trasferirlo dalle idee sulla carta. Cosa succede però ? Che il tecnigrafo subisce un’inversione di rotta e cioè, da momento progettuale diventa invece, il trampolino per un tuffo in ciò che esiste intorno a lui.

Diciamo nella quarta dimensione?

Anche. Cioè, anziché mostrare le linee di un progetto, il tecnigrafo lascia cadere i fogli, li fa precipitare, un po’ come la figura del Sisifo della prima Sala della mostra.

Tutto precipita dall’alto verso di noi in che modo? Dimenticando di proporre qualcosa d’inedito, ma limitandosi a cogliere dei momenti, delle istantanee fotografiche dello spazio che lo circonda. E di fatto vediamo che questi fogli si fanno specchio delle pareti di questa sala di riunioni.

Il tecnigrafo, di regola, viene appoggiato su di un tavolo, in questo caso il tavolo è mancante e nel suo precipitare dalla valigetta che si apre, si presenta allora, tutto il potenziale o la possibilità aperta di questo vecchio strumento.

Un’apertura totale che rispecchia ciò che c’è, ovvero il “teatro della sua caduta” e che però, è anche sempre occasione di rinascita per qualche nuova immagine.

Torniamo alle sale che accolgono subito il visitatore al piano terra: A come Accademia (1), A come Accademia (II), A come Accademia (III).

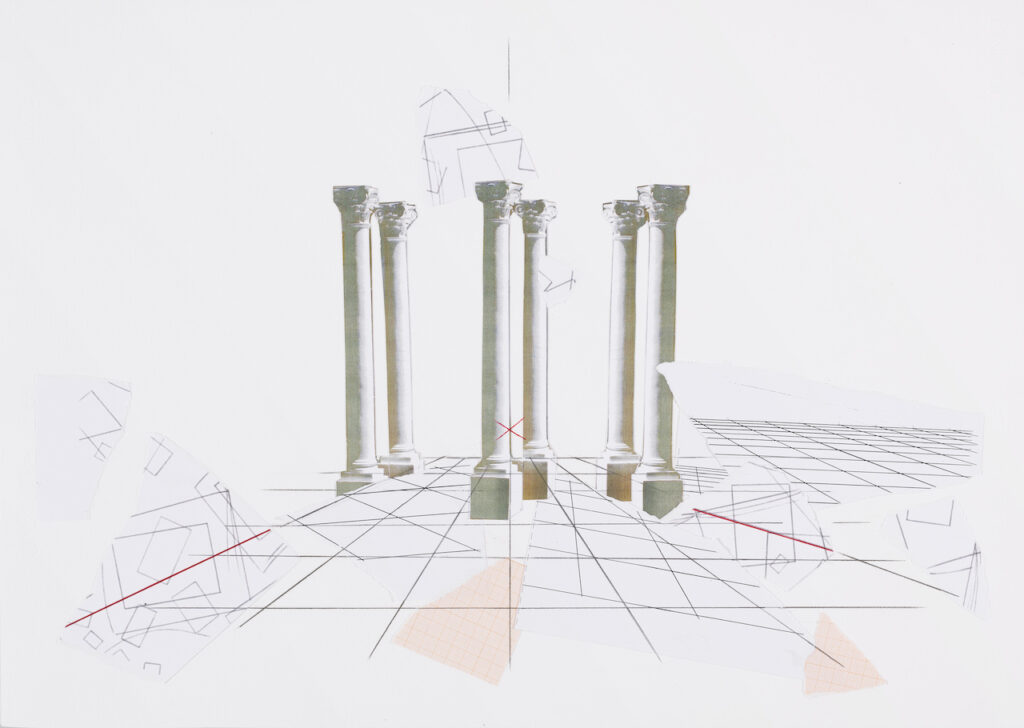

Sono tre opere che si succedono l’una all’altra, e sono anche tre versioni, o momenti a cui potrebbero succederne infiniti altri, e che raffigurano, nel primo caso, la Caduta del Sisifo-Artista che si ritrova, senza sosta, a ritentare sempre l’impresa dell’Opera.

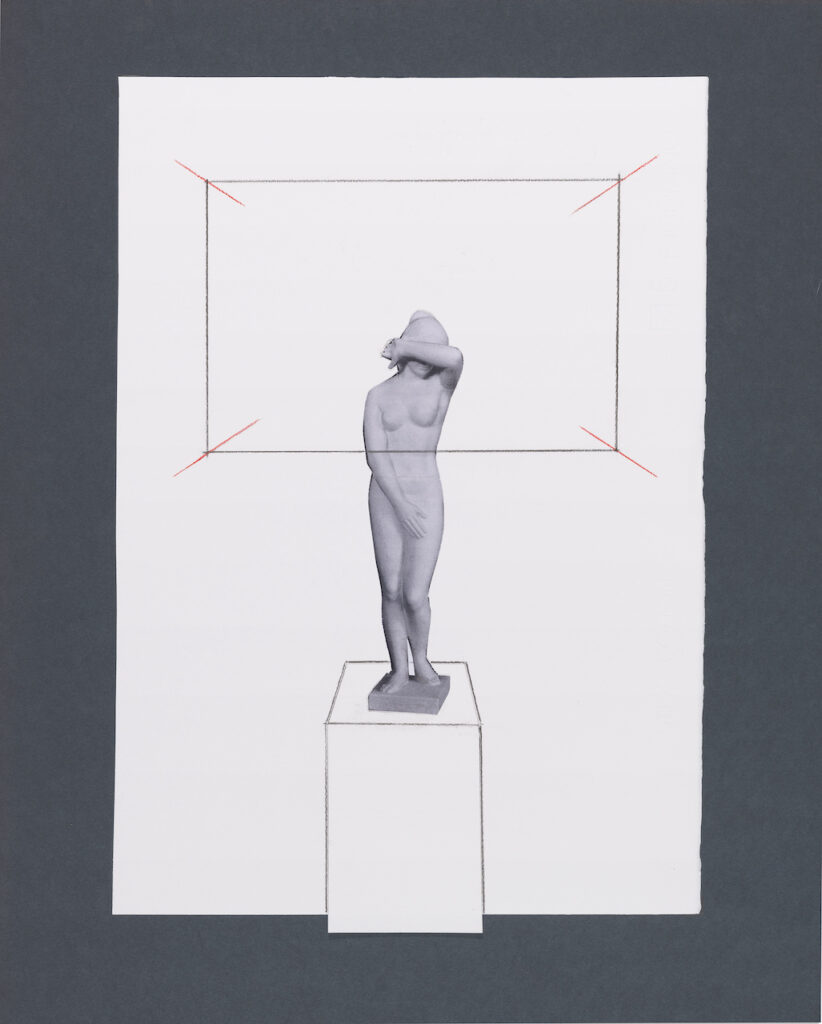

Nel secondo caso, l’Opera apparentemente compiuta – cioè la statua della figura femminile – che attraversa lo spazio e che anziché precipitare come la precedente, lascia cadere i cascami, i frammenti, i frantumi del suo stesso divenire.

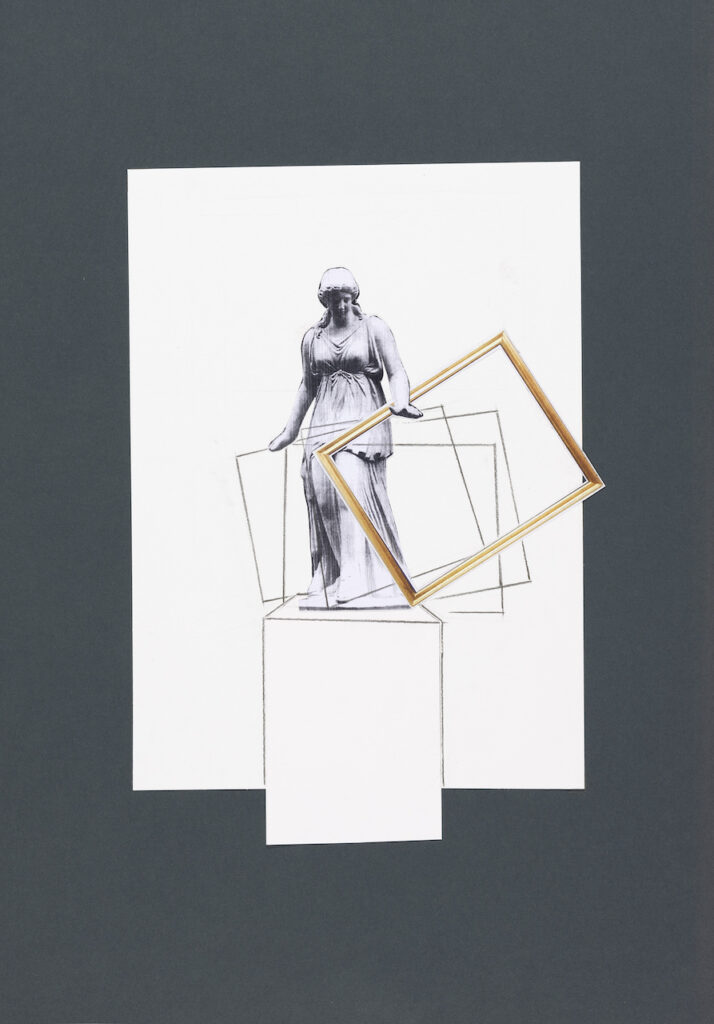

E la terza, che è un po’ la raffigurazione dello spazio intimo in cui l’artista di solito si trova a operare – il suo studio – e che raffigura il modello, il calco di gesso di una statua antica – e, ai piedi di questa figura statuaria, anche i cascami dell’operare quotidiano dell’artista: cioè una tela rovesciata, dei fogli del progetto e poi anche il sipario caduto dell’immagine fotografica dello studio, dal quale s’intravvedono ancora alcuni elementi essenziali, come il cavalletto, il tavolo e una lampada, che fanno da sipario allo spazio operativo nel quale l’artista finisce sempre col ritrovarsi.

Nel corridoio dell’ingresso all’aperto, sul cortile, avevamo trovato la figura femminile che porta e sembra essere anche a guardia delle cornici.

Quella è una sorta di favola metaforica. Cioè la figura esile e discreta della statua di gesso sembra voler raccogliere delle cornici di varia misura e di vario tipo che le stanno ai piedi – sembra quindi volerne scegliere anche una su tutte.

Il prodigio sembra accadere nella parete che fa da sfondo all’installazione dove, su una superficie bianca orizzontale di misura adeguata, si profilano attraverso dei tratti nero su bianco le varie forme, le misure, e il numero corrispondente alle nove cornici, una delle quali si situa al centro di questo fondale teatrale e sembra finalmente corrispondere alla necessità di ritrarre questa figura, la quale farebbe, dunque, parte di un soggetto di quella misura originaria di 40 per 60, che delimitò la tela bianca sulla quale io, tanto tempo addietro, tracciai la “squadratura” del foglio, che ancora una volta e spero anche oltre, delimiterà la potenzialità, il divenire continuo dell’immagine di un’opera.

Qui, come in tante altre occasioni, la cosa fisica sta a metà fra la sua proiezione e il disegno, che la dovrebbe contenere. E questo è fondamentale, perché tu hai usato tante volte il plexiglass, ossia la trasparenza per potere intrecciare i piani e moltiplicarli, ma sempre in modo che fossero rintracciabili su di una superficie.

E se penso al vetro, o alla trasparenza, come l’aveva intesa Marcel Duchamp – che sicuramente è alla spalle di tutte le opere della vostra stagione creativa, insieme a De Chirico, come sappiamo – allora bisogna riconoscere, che con il vostro lavoro, voi avete rimesso in moto quello che il Grande Vetro di Duchamp aveva congelato, o che, come lui stesso dice, aveva fatto passare “dalla quarta dimensione al vetro”.

Lì appunto per lui si consolidava e condensava l’Opera.

E in qualche modo, la quarta dimensione che corrispondeva a tutto ciò che si trova nella realtà, otteneva il proprio statuto di Opera, solo fissandosi nel vetro. Voi invece, al contrario avete aperto questa condizione e tu in particolare, poi, nonostante questa apertura, hai sempre utilizzato le cornici, che citi proprio nell’opera che introduce all’esposizione, come fosse una sorta di condizione imprescindibile.

Non so proprio come progredire, se non con una timida risposta a questa tua ammirevolissima diagnosi e ritratto della storia dell’arte di oggi. Quel vetro che per Duchamp era forse una dimensione assoluta, come dire, vergine, ecco che, consentimi, in me ridiventa “vetro di una cornice”. Ridiventa spazio di operatività, posto su un nudo cavalletto.

E questo cavalletto nudo, grazie a questo vetro, o plexiglass che sia – a questa trasparenza, insomma – non può sottrarsi alla sua stessa memoria che incide tuttora nella prefigurazione di un quadro.

Il quadro che Duchamp immaginava assolutamente autonomo e isolato rispetto alla tradizione, io non posso evitare di incorniciarlo, e non tanto di incorniciarlo in quanto tale, ma di presumere che possa essere di nuovo incorniciato, come accade nel lavoro di cui parliamo, appunto, che si chiama “In cornice”.

Per me è irrinunciabile la memoria, il ricordo di certi elementi sostanziali che corredano la tradizione del “corso dell’arte” e del tempo.

E quindi ho qualche pudore nel liberare questo spazio dai suoi accessori, cornice, cavalletto etc. La mia è forse una ricaduta, non una conquista.

Mi sembrerebbe di poter osservare anche, che mentre Duchamp opera sul “rétard”, ossia sul lasciar lavorare l’opera a distanza di tempo, consentendo che essa faccia il suo corso in un’azione a posteriori, il tuo lavoro pare giochi, invece, su un sentimento di anticipo, come se il tuo sguardo fosse sempre la premessa o la prefigurazione di qualcosa.

Anche se fa ricorso a elementi passati.

Anche il titolo della mostra A come Accademia e il tuo Disegno geometrico degli esordi sembrerebbero suggerirlo.

Sono ammirato di queste considerazioni. Hai individuato con precisione quelle che sono le modeste coordinate che ho cercato di inseguire per tanto tempo.

Questo ultimo anno è stato di una straordinaria vitalità per te e la tua presenza è stata assidua nelle più svariate direzioni. Nel novembre del 2022 sei, fra l’altro, stato insignito in Giappone del Premio Imperiale che viene attribuito ai maggiori artisti del mondo.

Qui a Roma la mostra Fuori Tempo, da Valentina Bonomo, poi, è stato un chiaro omaggio alla Pittura, dove con le citazioni di Manet, Watteau, De Chirico, tuoi pittori di stabile riferimento, diventava evidente quanto la pittura sia, innanzitutto, il complesso di regole che l’hanno resa per te “una visione del mondo”, facendone un metodo, un sistema, forse ancor meglio quello che Ernst Cassirer, ancor prima di Panofsky, suo maestro, aveva definito come forma simbolica.

Ma Manet è anche il primo pittore ad aver scelto il pubblico come interlocutore, a cui la ragazza del Déjeuneur sur l’herbe, l’Olimpia, la cameriera del Bar delle Folies Bergères rivolgono uno sguardo esplicito e senza remore.

Watteau è il cantore di un sentimento di caducità che la sua pittura sottolinea non solo tematicamente, ma nella superficie pittorica che pare sgretolarsi sotto i nostri occhi, e che il tuo uso della sgranatura della stampa fotografica straordinariamente riesce a tradurre.

De Chirico è il primo a mettere in scena, nei suoi quadri, la presenza vigile della coscienza dell’autore, che non smette mai – per quanto invisibile – di dialogare con un possibile interlocutore di cui si fa veicolo, interrogandolo.

Mi preme ricordare, ora, anche le due mostre che Massimo Minini – in omaggio al vostro lungo sodalizio – ha voluto dedicarti quest’anno.

Nella prima hai creato una vera messa in scena dello spazio della galleria, realizzando una straordinaria opera sul vuoto. Non ho potuto impedirmi di pensare alla famosa mostra di Yves Klein alla galleria di Iris Clert di Parigi nel 1958.

Mentre Yves Klein era soprattutto alla ricerca di una condizione emozionale estatica, di cui la pittura può divenire portatrice, in te era soprattutto lo spazio a essere protagonista. E però quell’operazione di svuotamento e poi di riconsacrazione dello spazio espositivo, attraverso il disegno e i tuoi strumenti di geometria – il vuoto è sempre creativo – ha finito per contenere potenzialmente tutte le mostre che vi erano state fatte prima, coronando magnificamente l’anniversario del 50° anno di nascita della Galleria.

Nella seconda il confronto con l’opera di Anish Kapoor, rendeva la cosa ancora più evidente: da quel vuoto, infatti, le volumetrie così espanse di Kapoor, sembravano esser state suscitate e rese possibili.

Posso dire che a distanza di tempo le opere di Yves Klein – la famosa esposizione del vuoto – e oggi quelle di Anish Kapoor che intervengono nello spazio della Galleria Minini sono due interpretazioni – anche se abbastanza distanziate nel tempo – di uguale e complementare effetto di bellezza raggiunta.

Io, pur essendo un totale suddito di questo tipo di ricerca e di modello, ho sempre, tuttavia, una sorta di pudore che non mi consente di celebrare lo spazio in senso assoluto, ma ritenendomi elemento aggiunto a questo spazio, devo darne un resoconto leggibile. Questo resoconto leggibile è quello che io ho fatto nella mostra.

Perfetto. Questo resoconto leggibile possiamo chiamarlo linguaggio?

Sì. Linguaggio che si sottomette, in qualche modo sempre all’afflato dell’assolutezza delle immagini, ma si sottomette appunto, anche alla loro descrizione ordinata e leggibile e non soprannaturale.

In qualche modo con un atto di umiltà che consiste nel disegnare e ridisegnare inquadrature.

Sì, nel darne conto. E nel dar conto anche, che c’è un oltre a quello che io riesco a fare, ma che non riesco a padroneggiare e a esprimere “a voce alta”.

Questa accettazione del limite, in qualche modo preserva e salva quel soggetto invisibile che è sempre presente nell’opera.

E’ un poco il mio senso della misura.

Anche De Chirico diceva che la tragedia non era romanticamente fatta di cieli tempestosi, di nebbie all’orizzonte, ma dell’esattezza dei confini di quella pedana su cui di svolgevano gli accadimenti spettrali della sua pittura.

Ho avuto anche la sensazione che in questa stagione della tua vita, ritornando, come sempre succede, agli esordi, in qualche modo stessi cercando sempre di più di andare verso la sparizione, verso il vuoto assoluto.

(ride) Certo. Sì, sì.

Come ritornando indietro a prima del primo segno. Quasi a una dimensione prenatale delle immagini.

A una sorta di sottomissione al dettato, che probabilmente esiste, ma che non riusciamo ancora a tradurre. E’ quello che cercavo di dire di Klein e di Kapoor, due idoli della mia attività, che però vanno oltre quella che è la mia possibilità di raggiungerli in quel tipo di livello. Io mi riduco felicemente a trascrivere questa eventualità, ma non a porgerla di fatto.

Capisco. Bellissimo. Quello che dici ora, mi sorprende e mi emoziona, anche perché svela una parte nascosta di te, che non è facile intuire nella compagine di una struttura visiva fortemente indirizzata, come è sempre la tua.

Sono anch’io davvero ammirato da queste tue parole e ti ringrazio.

Un’ultima domanda, consentimi. Hai ancora qualche sogno che vorresti realizzare, dopo la straordinaria messe di attività e raggiungimenti portati a termine in questi ultimi anni?

Io, sai? sogno poco (ride)

Ecco, quasi me lo aspettavo.

Nel senso che sono quanto mai distante, o lontano, da una posizione surrealistica o favolistica…

Da quella “letteratura dei sogni” di cui parlava De Chirico per i surrealisti.

Vedo che quel nostro lontano parente, ancora ci sorveglia e non finirà mai di farlo e quindi questa proiezione oltre misura che i surrealisti attuavano e predicavano, non credo ci possa coinvolgere.

D’altronde siamo dei laici…

E dotati, come dicevo prima, di un pudore che ci trattiene dall’andare troppo oltre, perché il troppo oltre, di nuovo, sarebbe poi il niente.

Mentre sto uscendo, alzo la testa per dare un ultimo sguardo allo stendardo, anch’esso progettato da Giulio Paolini in questa occasione. Sventola dal balcone dell’Accademia e sopra c’è una figuretta femminile inquadrata nell’ovale di una cornice, circondata da molte altre piccole cornici ovali, che volano in un cielo celeste chiaro.

Il titolo “Al di là”, mi conferma quanto Paolini ha appena cercato di spiegarmi, che c’è sempre un oltre rispetto a ciò che si è fatto, ma quest’oltre non potrà mai prescindere da quell’inquadratura, o cornice, che è la cifra della sua creazione artistica.

Facciata

Porticato

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Salone d’Onore

Giovanna dalla Chiesa è storico e critico d'arte. Si è laureata in Storia dell'Arte con una tesi innovativa su Calder all'Università di Roma con G.C. Argan e ha lavorato, in seguito, con Palma Bucarelli presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Vincitrice di una prestigiosa Borsa dell'American Council of Learned Societies nel 1976 è stata affiliata per un anno presso il M.O.M.A di New York, dove ha arricchito le proprie conoscenze. In seguito, i suoi studi su de Chirico di cui è autorevole esperta, l'hanno condotta in svariati centri europei: Parigi, Monaco di Baviera, Atene e Berlino. Ha curato importanti mostre monografiche in sedi pubbliche: Ca' Pesaro, Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Pitti, Ala Napoleonica del Museo Correr, Accademia di Francia. È stata docente di Storia dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ha collaborato con quotidiani e riviste come pubblicista indipendente e curato mostre interdisciplinari e convegni come: Allo Sport l'Omaggio dell'Arte (Giffoni Valle Piana 2001), L'arte in Gioco (MACRO 2003), L'Età Nomade (Campo Boario 2005), Che cosa c'entra la morte? (Aula Magna Liceo Artistico 2006, 3 Giornate di studio su Gino De Dominicis)

lascia una risposta