Nel suo libro Mettere al mondo il mondo, Stefano Bartezzaghi (1962), giornalista, scrittore e semiologo, si sofferma sul termine creatività, inflazionato e allargato ad ogni ambito della attività umana, dai designer ai poeti, dai musicisti agli stilisti, dai pubblicitari ai registi, dai programmatori di computer ai tecnologi. Come afferma l’autore:

“In questo libro non ci chiederemo chi sia il mandante delle cose che facciamo e neppure cercheremo di capire cosa la creatività realmente sia. Essa è un concetto di cui gli esseri umani hanno sentito il bisogno per nominare qualcosa di impreciso, o di spurio, comunque di ineffabile e che però in una data epoca storica è stato loro necessario per pensare sé stessi. Questo libro intende delineare i contorni di tale bisogno o, forse meglio, di tale desiderio”.

Diviso in diversi capitoli, nella prima parte associa la creatività al “nuovo”, alla produzione di un qualcosa che non c’era; nella seconda, invece, focalizza l’attenzione sulla sua natura irrazionale: sfugge alla logica, alla coerenza, alle aspettative. Mobilita tutta una serie di significati e definizioni che attengono all’aspetto intuitivo. Un tema importante è dedicato alla creatività che non deve sfociare in banalità. La parola “creativo” non è un dato individuale, bensì sociale. Questo è il rovesciamento rispetto al passato, quando l’artista, come un personaggio divino, compiva lo sforzo metafisico di creare dal nulla. Oggi, invece, appare un mandato sociale.

Già in precedenza l’espressione Mettere al mondo il mondo è stata utilizzata nel 1971 da Alighiero Boetti (1940-1994) e tradotta in diversi modi: “dare alla luce il mondo” o “rimettere il mondo nel mondo”.

Quest’ultima rimanda al modus operandi dell’artista torinese che invece di inventare immagini, costruire forme o fabbricare cose, prendeva oggetti già presenti, li riordinava e li rimetteva al mondo sotto forma di arte: francobolli, mappe, nomi e lunghezze di fiumi e penne biro. L’idea era di trasformare oggetti già usati. Queste riflessioni trovano un comune denominatore, con i dovuti distinguo estetici e stilistici, nella mostra collettiva con Terry Adkins, Abbas Akhavan, Abraham Cruzvillegas, Tacita Dean, Jimmie Durham, Jean Luc Moulène, Betye Saar, Ser Serpas, Arthur Simms, Michael E. Smith, Cecilia Vicuna e Alighiero Boetti, dal titolo, Mettere al mondo il mondo, allestita nelle sale della Thomas Dane Gallery a Napoli, curata da Mark Godfrey.

Ad accogliere i visitatori nella prima sala è un lavoro, Cubi, di Boetti, una scultura intrigante che rivela la sua adesione all’Arte Povera. È un contenitore composto da plexiglass, polistirene, detersivo in polvere, riempito con tubi, truciolato, vetro e fili. Disposti con precisione e regolarità in una forma astratta straordinariamente estetica, esemplificata al meglio dalla vista dall’alto, svela l’incredibile e densa trama dei materiali combinati. Questo oggetto unico, che precede l’interesse dell’artista per i multipli, ribadisce la sua preferenza nello scoprire la bellezza degli oggetti industriali e prefabbricati.

Nella grande sala luminosa, caratterizzata da una ampia vetrata, sono collocate sulle pareti e a terra le opere, Bona Fide, Norfolk e Tambour, dell’artista americano Terry Adkins (1953-2014). Laureato in Incisione presso la Fisk University di Nashville, con una specialistica presso l’Illinois State University e un MFA in Scultura presso l’Università del Kentucky, la sua creatività si avvale della performance, video e fotografia, con una grande passione anche per la musica. Bona Fide attinge dai materiali di una fabbrica che produceva delle uniformi, nota come Finesilver Manufacturing Company, a San Antonio, in Texas.

Questo lavoro è stato esposto per la prima volta come parte del recital Wild Ashes Mute alla Finesilver Gallery. L’opera è formata da stampini per le gambe dei pantaloni messi a ventaglio, in una disposizione circolare nell’ordine in cui Adkins li ha trovati in fabbrica, impiegando il caso come strumento compositivo per determinare le variazioni di forma e colore. Questo lavoro evidenzia la fede dell’artista nelle possibilità evocative di “materiali fatti da altre mani, per altri scopi”, in questo caso a storie di lavoro e di industria.

L’altra opera, Norfolk, è il titolo della scultura e si ispira alla omonima città dello Stato della Virginia, fulcro della Underground Railroad durante la prima metà del diciannovesimo secolo, dove centinaia di afroamericani ridotti in schiavitù lasciarono il porto per rifugiarsi nelle aree settentrionali. Sebbene l’artista non abbia mai voluto rivelare la storia della sua realizzazione, è naturale tracciare collegamenti tra la rete su misura che vela la grancassa e le corde di una tenda o di una nave.

La griglia di lettere stampate sulla superficie del tamburo potrebbe essere collegata al linguaggio in codice impiegato lungo la Underground Railroad per introdurre in modo sicuro uomini, donne e schiavi verso la libertà. E il tamburo stesso è un simbolo del grido di battaglia per la comunità nera attraverso le generazioni. Norfolk ha l’aura di una reliquia.

Materiali di scarto delle strade diventano sculture nella creatività di Ser Serpas (1995), artista concettuale, laurea alla Columbia University, che ha realizzato su commissione per la Thomas Dane Gallery diverse opere collocate al centro della sala principale: Jurisprudence for the ones taped down, due tende appoggiate al muro, Hole ambition, una rete da letto posta su uno specchio insieme ad un paraurti di un auto, Forever falling over, una cyclette associata ad una intelaiatura di un ombrellone e Right under malnutrition, una struttura metallica al cui centro si staglia un grande lampadario.

Manipola questi materiali per produrre arte in modo da alterare la percezione del loro valore, impregnando di significato ciò che altrimenti sarebbe spazzatura, riprendendo e attualizzando il concetto dei readymade di Marcel Duchamp (1887-1968) o dei Combines di Robert Rauschenberg (1925-2008).

Dialogano con le opere di Serpas, i lavori di Michael E. Smith (1977), le cui sculture minimali spesso giustappongono oggetti di uso quotidiano, scartati e trovati nel degrado urbano o sul sito internet eBay. I suoi lavori sono stati esposti al MoMA PS1, allo SculptureCenter, all’Eli and Edythe Broad Art Museum di New York e alla Biennale di Venezia del 2019.

Le quattro sculture Untitled, composte da sedie, pietre, pentola e da uno zaino al cui centro è visibile uno scheletro di pesce gatto, evidenziano una tensione fra la cultura dell’abbondanza e dello spreco. Si distingue fra di esse la tastiera coperta da farina di avena che visivamente rimanda ad un antico sistema di scrittura. Questi manufatti artistici rivelano i fattori sociali ed economici coinvolti nella loro realizzazione, portano con sé le tracce accumulate dell’esperienza umana, evocando contemporaneamente il loro futuro e la loro perdita.

Nel punto più estremo della galleria sono collocate le figure ibride di Arthur Simms (1961), nato a Saint Andrew, in Giamaica, ha conseguito un BA al Brooklyn College, e successivamente un MFA, nello stesso college, vive e lavora a New York. In King, in Praise of the Father, Boy e Lucy Fradkin Meets John Delapa Or Gregor sono tutte opere assemblate e fanno parte del suo biculturalismo, una fusione della eredità giamaicana e dell’educazione americana.

Attraverso il loro rigore formale e le associazioni poetiche che gli elementi riciclati innescano, le sculture raccontano storie di identità personale, viaggi familiari, spirituali e fisici, tensioni erotiche e nostalgia di casa. Le bottiglie vuote, i pattini, i fili, la colla, i pezzi di bambù e altri scarti della nostra vita materiale assumono nuovi significati simbolici, alimentati dalla energia inconscia e repressa sprigionata da oggetti che, a un occhio meno sensibile, potrebbero apparire come rifiuti.

Di piccole dimensioni sono le opere chiamate Precarios, dell’artista Cecilia Vicuña (1948), che lasciò il Cile per sfuggire alla dittatura. Queste sculture esprimono la fragilità dell’esilio politico e del mondo naturale. Dal 1957 al 1964 studiò Inglese alla Saint Gabriel’s School a Providencia, in Cile, e successivamente frequentò la Facoltà di Architettura e di Belle Arti.

Descanso de un objeto, Semya del desierto, Cable y pluma, Flyng mix, Red verde, Cable emplumado e Tripartita, sono tutti Precarios realizzati con oggetti trovati ovunque: bastoncini, sassi, piume, fili e reti di plastica. Per la Vicuña, questi manufatti sono metafore spaziali o poesie multidimensionali. Il loro destino è quello di fondersi con la Natura e rappresentano un modo per onorare e trovare un equilibrio con il mondo senza sottoporlo a nessun tipo di violenza.

Di altre proporzioni, per dimensioni, sono le installazioni, Autoritratto pedonale con Sampietrino, di Abraham Cruzvillegas (1968), artefice dei lavori realizzati in galleria su committenza.

Visitando la città di Napoli ha raccolto materiali locali destinati alle sue opere. Ha studiato Filosofia e Arte presso l’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), ed è diventato professore di Storia e Teoria dell’arte nella stessa Facoltà.

Le grandi vetrate colorate su una intelaiatura di legno rimandano ai suoi lavori dell’”Autocostruzione”, che designa più uno spirito e un’etica, rispetto ad una estetica guidata dalla teoria. Una delle caratteristiche della sua creatività è l’uso di materiali accessibili e a portata di mano, dove cerca un punto di incontro fra oggetti diversi.

All’esterno dello spazio espositivo, nella grande veranda che affaccia sul golfo di Napoli, l’attenzione del visitatore è attratta dallo scorrere dell’acqua di una fontana. E’ l’installazione, Fountain, dell’artista Abbas Akhavan (1977) che ha realizzato su commissione in residenza i suoi lavori.

Ha conseguito il Bachelor of Fine Arts presso la Concordia University nel 2004 e il Master of Fine Arts presso l’Università della British Columbia nel 2006. La sua famiglia è immigrata in Canada dall’Iran durante la guerra Iran-Iraq. Gli spazi domestici, in quanto luoghi a metà tra ospitalità e ostilità sono l’area di ricerca continua nella sua pratica artistica. Le sue opere sono create in risposta diretta alla situazione in cui si trova a lavorare, sia che si tratti di una specifica struttura, istituzione, regione geografica o comunità. È presente in mostra con altre tre installazioni, IT, formata da un bastone trovato e ottone, Untitled, una gabbia di uccelli che a primo impatto sembra un contenitore chiuso e Study for a garden.

I suoi interventi reinterpretano lo spazio espositivo come un sito di particolare significato, attirando l’attenzione sulla soglia tra luoghi attesi e inaspettati della attività culturale che si produce al suo interno. L’arte di Akhavan si basa sulla continua riflessione delle nostre abitudini di percezione, e sottolineano la natura provvisoria della nostra comprensione del mondo che ci circonda.

La fontana di Akhavan è messa in relazione con la Fixed Fountain, di Jean-Luc Moulène (1955), artista formatosi all’Académie des Beaux-Arts di Versailles, conseguendo successivamente il BA e il MA presso l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, di Parigi.

I suoi lavori innescano un processo di interrogazione che generano variazioni. Il suo approccio è mirato all’approvigionamento dei materiali di partenza, acquistando oggetti raccolti da altre persone, piuttosto che assemblare cose facilmente reperibili. La scultura in mostra coinvolge due figure femminili di cui si percepisce l’interazione fisica fra di loro. Questa correlazione assume spesso la forma di una reciproca erosione con le statue che si sfregano ripetutamente l’una contro l’altra per creare una nuova forma fusa. Il movimento delle figure riecheggia il movimento di un tornio da vasaio che utilizza il movimento circolare per realizzare un vaso.

Ritornando all’interno delle sale della galleria sono diversi gli artisti che hanno avuto contatti intensi con la città di Napoli. Ne è un esempio Jimmie Durham (1940-2021), scultore americano, formatosi alla Università del Texas ad Austin e dopo alla Ecole des Beaux Arts di Ginevra, in Svizzera.

NEKTON, Untitled e Presepio (lavori in corso), sono tutte opere realizzate con materiali autoctoni e con figure che rimandano agli abitanti del luogo. In Presepio, Durham decostruisce i concetti cardine della cultura occidentale per smantellarne gli stereotipi e lascia ai componenti delle sue opere di interagire tra loro, innescando una riflessione sulla percezione dell’arte e della realtà. In questo lavoro riesce a rievocare la storia di una fra le più antiche tradizioni artigianali campane e a rendervi omaggio, conferendo al presepe una spiritualità arcaica e intima.

Al contempo vi condensa il suo stesso percorso artistico dominato dall’uso degli stessi elementi, la pietra e il legno. Quest’ultimo rappresenta la contrapposizione tra matericità e materialismo. Per l’artista, infatti, un pezzo di legno è come una reliquia sacra, capace di raccontare una storia millenaria attraverso le sue proprietà. L’estrema povertà di questo oggetto reperibile in qualsiasi luogo ne riassume il miracolo della Natura.

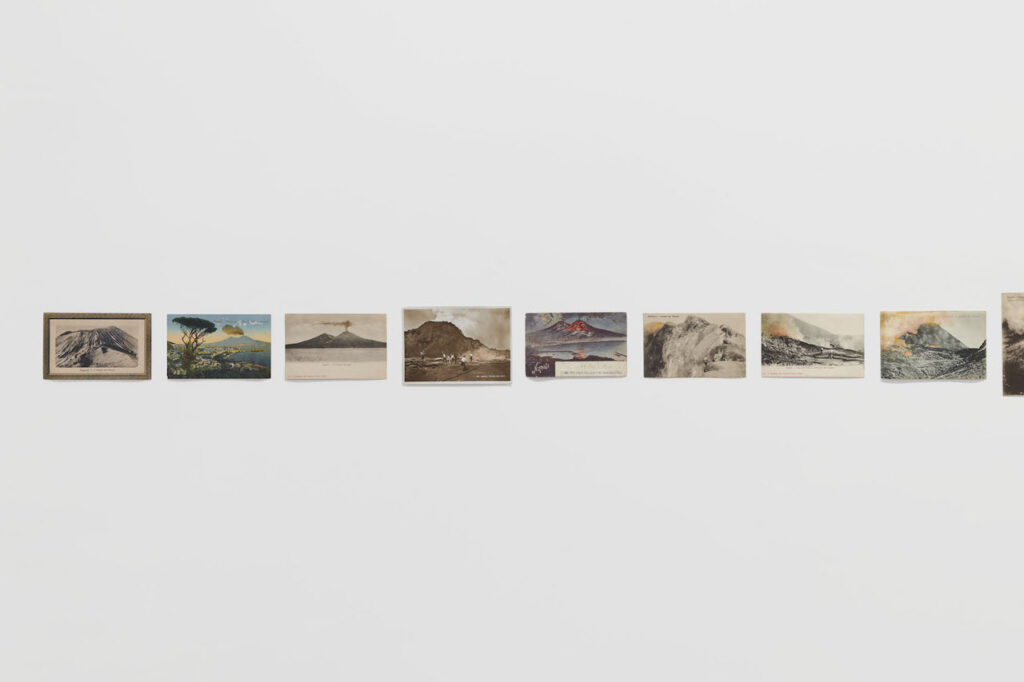

Al Vesuvio e al suo fascino sono dedicate le 65 cartoline colorate a mano, Vesuvio: narrative of eruption, di Tacita Dean (1965). Dopo gli studi al Kent College di Canterbury e alla Falmouth University, il suo percorso artistico vira verso il mondo del cinema. Le cartoline collocate sulla parete bianca restituiscono una narrazione quasi cinematografica.

Chiudono la mostra le due opere di Betye Saar (1926), artista che ha studiato Design alla Università della California e Incisione alla California State University a Long Beach. Rinomata per i suoi assemblaggi che denunciano atteggiamenti razzisti nei confronti dei neri e per le installazioni con temi mistici. Memory of Fire e Kingdom of the Spirits, sono oggetti ripresi dai mercatini delle pulci che diventano piccoli santuari, attingendo alle idee di spiritualità di culture diverse. La sua iconografia spazia dai riferimenti popolari ai simboli cosmologici.

A conclusione del percorso espositivo è sempre attuale, nonostante siano passati tanti anni, una affermazione di Bruno Munari (1907-1998): “Se la creatività pensa, l’immaginazione vede, rende visibile qualcosa che già c’è: il mondo”

Info mostra Mettere al mondo il mondo

- Alighiero Boetti, Terry Adkins, Abbas Akhavan, Abraham Cruzvillegas, Tacita Dean, Jimmie Durham, Jean Luc Moulène, Betye Saar, Ser Serpas, Arthur Simms, Michael E. Smith, Cecilia Vicuna

- a cura di Mark Godfrey

- fino al 23 dicembre 2022.

- Thomas Dane Gallery

- V. F. Crispi 69, Napoli

Luca Del Core, vive e lavora a Napoli. E' laureato in "Cultura e Amministrazione dei Beni Culturali" presso l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli. Giornalista freelance, ha scritto per alcune riviste di settore, per alcune delle quali è ancora redattore, e attualmente collabora con art a part of cult(ure). La predisposizione ai viaggi, lo porta alla ricerca e alla esplorazione delle più importanti istituzioni culturali nazionali ed internazionali, pubbliche e private.

lascia una risposta