A seguito della notizia che dà come prossima la ricostituzione dei King Crimson con una nuova line-up, l’ottava incarnazione de gruppo, in cui Fripp verrà affiancato da Tony Levin, Mel Collins, Pat Mastelotto, Jakko Jakszyk, Bill Rieflin e Gavin Harrison, abbiamo pensato di trattare qui di uno degli album storici dei Crimson, realizzato per giunta da una formazione di transizione, che non ebbe mai modo di esibirsi dal vivo.

Dopo In the wake of Poseidon, visionario seguito di In the court of the Crimson King, di cui in buona sostanza replicava la struttura, i King Crimson rimasero un’identità slabbrata ed evanescente, priva di un vero gruppo da portare in una qualche tangibile tournèe. Infatti la richiesta di disciplina avanzata costantemente da Fripp e mal tollerata soprattutto da Ian McDonald, e le critiche pregiudiziali emerse dalla stampa USA durante il loro faticoso giro promozionale degli States, portarono ad una diaspora sconfor-tante. Ma Fripp, riconosciuta anima del gruppo, dimostrò di avere la malizia e gli attributi per tenere in vita il progetto e assoldando stavolta come session men alcuni tra gli stessi ex membri che avevano disertato, riuscì a produrre il secondo album. E fin qui..!

La situazione sfumata si perpetuò per circa un anno, fino al Febbraio 1971, nonostante i numerosi tentativi di trovare escamotages e facce con cui darsi una forma; pare che furono sperimentate dozzine di cantanti, passando anche per Elton John, schifato, e Bryan Ferry, scartato anche lui. Ma nella cantina di Fulham Palace Road si sono fiondati in cerca di un ingaggio anche fiumane di bassisti e batteristi, pensando che magari per una qualche combinazione astrale qualcosa del loro stile potesse far esclamare a Fripp:

“Ecco quel che cercavamo!”.

Infine, i prescelti furono due conterranei di Fripp, il bassista Gordon Haskell, già cantante in …Poseidon, e il batterista (abilissimo) Andy McCullough. Anche loro in realtà contribuirono a cesellare la nuova gemma, poi, scaduto il loro tempo, se ne an-dranno ognuno per la sua strada. È forse per questo che il disco gode di una diseguale considerazione anche tra i fans, alcuni dei quali lo percepiscono come poco assimilabile o troppo lezioso? Non scherziamo, il despota Fripp, malgrado vaghe passate dell’ombra del pentimento, era ben conscio della necessità di dover sostenere la parte dell’inflessibile burrattinaio alchimista:

“Credo che i Crimson siano un modo di vivere. Sono qualcosa di assai intenso e suppongo che Gordon (Haskell, ndr) se ne sia reso conto”.

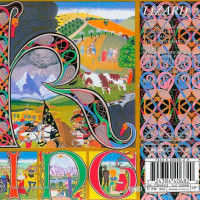

L’obiettivo era spingere la musica (rock o non rock) verso l’Obiettivo, l’indefinito di profondità supposte inattingibili. Lizard viene pubblicato nel Dicembre 1970 mentre ancora continuano provini e incontri con i più disparati tipi di aspiranti crimsoniani, e ciononostante il disco è spiazzante, rispetto alla coppia di caposaldi che lo precede, proprio perché segnato dallo sforzo di essere un prodotto più ragionato, ultrarifinito, meditato ed elucubrato come forse non capitò più lungo tutta la storia del gruppo inglese. Eppure appare al tempo stesso caratterizzato sempre da quel caos dissipativo caratteristico degli output dei Crimson e sempre, ovviamente, stracarico di spunti, tanto da risultare, al solito, ubriacante nella sua rilettura medievalistico-espressionista delle ansie epocali tra ’60 e ’70. I tre membri rimasti della line up precedente, ovvero Fripp, il mitico par-liere, ideatore del light show e addetto al mixer live e factotum Sinfield ed il fiatista Mel Collins, convocano, oltre ai due componenti della sezione ritmica, di cui già s’è detto, anche degli ospiti prestigiosi, tutti provenienti dal jazz più avanzato, come in particolare il formidabile pianista Keith Tippett e due degli elementi che militavano nella sua formazione, il Centipede: il cornettista Mark Charig e il trombonista Nick Evans, più Robin Miller all’oboe, circostanza che lascia già presumere l’inclinazione che dovrà prendere il progetto: un free-jazz di grande potere evocativo.

Le atmosfere, infatti, sono come sempre il tratto irrinunciabile del gruppo, e quest’album si presenta come irripetibile per la ricercatezza parossistica, nell’estremismo elabora-tissimo degli arrangiamenti, in un clima emotivo agitato, instabile, anche oppressivo, come vedremo nel dettaglio. Fripp si defila sorprendentemente sotto il profilo della presenza negli assoli, e si consacra alla composizione, rimeditando il suo stile, arricchendolo di cromatismi e sviluppando più del solito gli arabeschi della chitarra classica: a quanto ci riferiscono i più esperti di tecnica musicale, qui il genio originario di Wimborne (presso Bournemouth) fa un amplissimo uso di staccati, mentre i tempi, al solito sempre imprevedibilmente compositi se non bizzarri, hanno un che di pigrizia che accentua il tono sofisticato del disco: l’indolenza si profila come il mood dominante, tra accordi rarefatti di piano di estrazione classicheggiante e le reminescenze languidone di jazz da night club sospeso alla fine del mondo. Mel Collins, poi, fiatista raffinato, esegue delle rifiniture di un perfezionismo sfumato nella leziosità, altro ingrediente tirato al massimo, come anche la sezione ritmica. A chi può non piacere una roba così? A chi preferisce l’irruenza della contestazione cieca all’accademismo ispirato, sebbene si possa rilevare che c’è della malizia da un verso e del masochismo dall’altro nel voler portare un simile livello virtuosistico anche un po’ nevroticamente cialtrone all’interno del contesto rock.

Ma al diavolo, non è stato vero, forse, che al concerto in Hyde Park del 5 Luglio 1969 i Rolling Stones, prima attrazione della giornata e impegnati nel compianto del loro compagno annegato in piscina (…) Brian Jones, con tanto di farfalle bianche lanciate in volo, furono quasi oscurati da quella band, i King Crimson, appunto, dai ritmi marziali tra il futuribile e l’oscuro, che aprendo per le celebrate superstar blues-rockettare, strabiliò la vasta audience di quel pomeriggio epocale?

D’altronde è noto che la tecnica chitarristica di Fripp, soprattutto con la chitarra elettrica, non è blues-based, come nel caso di altri celebri solisti inglesi (come Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page), bensì si fonda su un personalissimo assemblaggio di classicismi e suggestioni jazzistiche (che si riscontrano, più che nel fraseggio, nelle scelte melodico-armoniche). L’onirismo magniloquente ma sfarinato in innumerevoli immagini verbali di stampo felliniano, diremmo in Italia, ma trasposte su di un piano epico-favolistico è garantito dai testi di Sinfield, tanto preziosi quanto l’impianto incline al contrappunto e al rigore babelico, in un contesto mostruosamente vicino a “quel grande circo che è la vita” e dove gli strumenti si passano le melodie con espressioni idealmente beffarde e neo-barocche, ma ancor più animate da un lirismo eccentrico. Lizard insomma ha una sua personalità e solo l’orecchio superiore di Fripp stesso e di chi vi è stato in contatto può dubitare della coesione e dell’unità del disco, o meglio parlare di una relativa discontinuità qualitativa (sia pure ad un livello sempre mediamente alto), dato che nell’insieme, e considerando i numerosi momenti memorabili, si può ben dire che questo lavoro sfugga orgogliosamente all’etichetta di disco incompleto che qualche perenne scontento intende affibbiargli e anzi rivendichi il peso di tappa necessaria nel continuo processo di ridefinizione delle formule che il gruppo stava percorrendo.

Cirkus (including Entry of the Chameleons), il pezzo d’apertura, è introdotto da un leggiadro pianoforte che decritta un’alba segreta, poco prima che la particolare voce di Haskell descriva con toni romanticamente inquieti al limite del macabro, una dimensione catapultata sulla scena da un potente riff insistito di mellotron assecondato nel profondo da un basso bulboso. Nel frattempo, Fripp si diffonde in un cristallino e precisis-simo arpeggio continuo e fitto che ammalia col suo ramage, in controtempo o in sincopata sovrapposizione con la stralunata parte vocale che racconta, con un affastellamento di note di turbamento, come la Notte, con “la sua cupola a lutto incastonata di diamanti”, seduca in mille modi incoerenti il narratore:

“Mi ha gettato su uno scivolo che porta alla pista al suono di una fanfara di megafoni…”

Lo ha quindi spinto nel mezzo della sfilata, mentre un duttile drumming rende piacevolmente vischioso e inevitabile il tutto.

Sax e mellotron nella sezione centrale, chiamata “sezione Mantovani” da Fripp, regalano una tregua, mentre la fitta complementarità degli strumenti e la compresenza delle suggestioni: il Morituri te salutant, e I persuasori occulti di Packard, nonché l’immagine di edonismo capriccioso delle rock star, latente in Sinfield, digradano verso un finale, preparato da una nuova pausa lunare, e concretizzato tra accenti gravi, rullare variegato e fiati funambolistici e surreali a sfumare.

Indoor Games, oltre a stimolare l’immaginazione con un testo che allude ad attività bizzarre compiute in raccoglimento alla luce di pulsanti candele entro una volumetria tra il rococò ed il futurista mentre magari fuori infuria il temporale, raccoglie con svagatezza disinvolta, espressa dalla compresenza di due fiati, delle spigolature tritate sia dalla voce, sia dalla chitarra forse a tratti su due piste. Nell’inciso l’apertura tastieristica si fa aerea e mistica, con una breve traccia vocale evocativa e poi con frammentazioni jazzistiche schizoidi a rimorchio inneggianti ad una fantasmagorica gratuità, come se si trattasse di fornire la soundtrack ad un torneo medievale di soldatini spezzati, vecchi pennelli e membra di manichino in un balletto dadaista in costume settecentesco. A cui concorrono anche i toni da commedia del VCS3, che a volte ha mimato un organetto da Luna Park, altre il salire di giri di una motocicletta, per non dire dei beep vaganti. Per la cronaca: i “fuochi d’artificio al coperto” davvero furono fatti brillare in un appartamento dai King Crimson durante una festa..!

“Sabato venite pure con asce a sbalzo, con la brigata di Chelsea/Con fruste e scudisci, va tutto bene per i Giochetti Casalinghi”.

Quanto al maniacale scroscio di risa, pare che fosse stato provocato nello scontento cantante Haskell, dall’obbligo di dover pronunciare, in chiusura, l’interiezione “Hey Ho…” (“Ma guarda un po’…”)…“Non so come cantarla”. Ottima soluzione.

Happy Family è mixata di seguito al pezzo precedente, e se ne diparte con accordi gravi di chitarra river-berata su cui, inquietante, si stende una discendente fanfara creata ancora con la tastiera monofonica del VCS3, suonata da Fripp con la supervisione di Sinfield al trattamento vocale successivo, a volte necessario, checché ne pensasse Haskell, in un contesto di sperimentazione (figurarsi che il cantante si sentiva attirato dalla musica nera e da Otis Redding!). Sulla vibratile base di batteria jazz col cantato smorzato cantilenante assurdità poetiche, si susseguono nuovi momenti discendenti oppure incursioni del flauto e affastellamenti in apparenza liberi tra i vari strumentisti.

“Ma che bella famigliola, un applauso a mano sola; quattro scomparsi non son più riapparsi. Famigliola dagli applausi fievoli, tutti giocan con le porte girevoli”.

Lady of the dancing water si ricollega all’ampia tradizione di brani di assoluta grazia e delicatezza, com-posti anche per non far impazzire l’uditorio con i contorsionismi dei pezzi più ambiziosi. Il testo, romantico e con numerosi e lirici accenni naturalistici, è agghindato con un vestito sonoro stile ballad stilnovistica su temi di amor perduto e tempi andati. Qui la voce di Haskell ha più agio di stagliarsi, con la strumentazione ridotta, mentre il lavorìo al flauto di Collins si libra nell’aria come il ricordo del volo d’una farfalla in un pigro e perduto pomeriggio estivo latamente proustiano. Qui la sovrabbondante produzione sonora è frenata con sublime sensazione di controllo, che accresce il significato dei versi: “Fra i tuoi capelli i fili d’erba si srdraiano come leoni al sole… Le mie dita vagano carezze sul tuo viso in cerca di saggezza… I ricordi ci spruzzano terra, fiori e sale come un grande fiume. Addio, mia Dama delle acque danzanti”.

Lizard è la suite titletrack dedicata ad un principe Rupert ispirato vagamente al condottiero del ‘600 Rupert del Palatinato, della dinastia degli Stuart, e si apre magnificamente con più di un brivido: nella parte prima, Prince Rupert awakes, dopo il baluginante riflesso glaciale della tastiera in avvio, la voce di Haskell, considerata non adatta in questo caso, si scopre essere sostituita nientemeno che da Jon Anderson degli Yes, con la sua tonalità altissima, tanto angelicata quanto naturale: Haskell stesso non tentò mai di registrare una sua prova sul brano. Lastre raggelanti o scintillii ipnotici si staccano dalle strofe incantate e preziose. Nel secondo ritornello compare, splendidamente inserita, una chitarra mandata al contrario, trucco evidentemente influenzato dalle sperimentazioni beatlesiane, e viene applicato ancora nel corale a base di vocalizzi stra-namente acidi, col battimano ritmico. L’apertura del mellotron dispiega un oriizzonte struggente e misterioso, con delle fragilità irrisolte, fine alla solenne interpunzione, da cui diparte Bolero – The Peacock’s Tale, in cui il trombone di Evans sembra celebrare, in una pianura spettrale piena dei tendoni a strisce dell’ac-campamento, il pavone (umano?) del titolo, destando un effetto espressivo in bilico tra senso di dignità e patetismo in agguato dietro la curva del destino, mentre poi il flauto, impagabile, sottolinea i valori della serenità e dell’equilibrio, tra la popolazione, e, ancora dopo, l’oboe di Miller sembra portare la penombra del dramma incipiente sopra i colori del raccoglimento. L’autunnale mellotron puntella la toccante bellezza del tema principale, ma Evans ricorda:

“I passaggi strumentali vennero registrati una sezione alla volta, e dopo ciascuna il risultato veniva controllato per assicurare che lo stile fosse in sintonia con la sensibilità complessiva del disco”.

Una cura maniacale, questa, che pare abbia represso la tendenza all’improvvisazione libera dei musicisti, ma effettivamente il risultato lascia più che appagati. Il crescendo diventa un impasto di varia consistenza ma sempre molto espressivo, fino alla brusca interruzione. Oltre ci aspetta The battle of glass tears, un sensibile passaggio di temperatura emotiva, perché dal calore del pezzo precedente si entra in un clima di inquietudine e paura prodotti da un oboe alto, solitario e teso, che si infiltra tra le parole cantate da Haskell, nella spettrale oscurità cangiante, ancora tremula nell’attesa del peggio, mentre le glass tears sono prelevate dalla fraseologia arcaica in cui le bolle di vetro ottenute colando vetro fuso in acqua fredda figurano appunto come le gocce del Principe Rupert in Last skirmish (l’ultima schermaglia) il mellotron ed un basso pesantemente cadenzato producono la sezione oscura, ancora screziata da suoni gentili, ma poi la dissonanza prende il potere, trova una cesura del mellotron, che ancora ribadisce l’imponenza della minaccia, e poi riparte con, tra l’altro, un piano elettrico tetro, cimbali e rullare di timpani e schegge di note pianistiche di Tippett che cadono come le lacrime di vetro di uno dei titoli. Ancora un intermezzo pianissimo”, un altro marchio di fabbrica crimsoniano, e poi la ripresa con gli strumenti che sgomitano simulando lo scompiglio e la fuga dal campo di battaglia.

In Prince Rupert’s lament basso e batteria preparano sordamente l’infausta, reiterata melodia che offre l’impressione di una esausta processione funebre che avanzi a fatica attraverso ciò che resta dell’armata distrutta. Ora Fripp, rimasto sinora mimetizzato nella folta schiera di musicisti, si riserva un’entrata solistica altamente drammatica, di tragica intensità, una trista enucleazione di dolore estratto da un fondo lento e marziale, note con effetto eco che si prolungano alla deriva passando da una fonte stereo ad un’altra, liberando un’emozione di profondo chitarrismo avanguardistico. Big Top è una coda stravagante che si traduce in un’abbozzo di melodia ascendente vagamente fatalista, che prende velocità e svanisce nello spazio ricollegandosi al contempo al tema generale circense col suo corollario in dissolvenza di suoni da Luna Park e varianti impazzite dell’oboe. Una conclusione aperta, progressiva, forse un enigmatico abbandono della vita come la conosciamo, ma artisticamente superba, per un album in parte controverso, ma ancora una volta autentico crogiuolo di molti tra i diversi lati dell’ ispirazione frippiana.

Gordon Haskell e Andy McCulloch, malgrado i tentativi di accomodamento in buona fede di Fripp, non ressero e se ne andarono, ma quello che dovevano fare l’avevano fatto bene.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.

il7 - Marco Settembre, laureato cum laude in Sociologia ad indirizzo comunicazione con una tesi su cinema sperimentale e videoarte, accanto all'attività giornalistica da pubblicista (arte, musica, cinema) mantiene pervicacemente la sua dimensione da artistoide, come documentato negli anni dal suo impegno nella pittura (decennale), nella grafica pubblicitaria, nella videoarte, nella fotografia (fa parte delle scuderie della Galleria Gallerati). Nel 1997 è risultato tra i vincitori del concorso comunale L'Arte a Roma e perciò potè presentare una videoinstallazione post-apocalittica nei locali dell'ex mattatoio di Testaccio; da allora alcuni suoi video sono nell'archivio del MACRO di Via Reggio Emilia. Come scrittore, ha pubblicato il libro fotografico "Esterno, giorno" (Edilet, 2011), l'antologia avantpop "Elucubrazioni a buffo!" (Edilet, 2015) e "Ritorno A Locus Solus" (Le Edizioni del Collage di 'Patafisica, 2018). Dal 2017 è Di-Rettore del Decollàge romano di 'Patafisica. Ha pubblicato anche alcuni scritti "obliqui" nel Catalogo del Loverismo (I e II) intorno al 2011, sei racconti nell'antologia "Racconti di Traslochi ad Arte" (Associazione Traslochi ad Arte e Ilmiolibro.it, 2012), uno nell'antologia "Oltre il confine", sul tema delle migrazioni (Prospero Editore, 2019) ed un contributo saggistico su Alfred Jarry nel "13° Quaderno di 'Patafisica". È presente con un'anteprima del suo romanzo sperimentale Progetto NO all'interno del numero 7 della rivista italo-americana di cultura underground NIGHT Italia di Marco Fioramanti. Il fantascientifico, grottesco e cyberpunk Progetto NO, presentato da il7 già in diversi readings performativi e classificatosi 2° al concorso MArte Live sezione letteratura, nel 2010, è in corso di revisione; sarà un volume di più di 500 pagine. Collabora con la galleria Ospizio Giovani Artisti, presso cui ha partecipato a sei mostre esponendo ogni volta una sua opera fotografica a tema correlata all'episodio tratto dal suo Progetto NO che contestualmente legge nel suo rituale reading performativo delle 7 di sera, al vernissage della mostra. ll il7 ha quasi pronti altri due romanzi ed una nuova antologia. Ha fatto suo il motto gramsciano "pessimismo della ragione e ottimismo della volontà", ed ha un profilo da outsider discreto!

lascia una risposta