Lo stato di emergenza che il mondo ha vissuto negli ultimi due mesi a causa della pandemia del CO-VID19 ha costituito una parentesi, una vita nella vita. Probabilmente si tratta dello stesso processo vissuto dalle generazioni che hanno attraversato le guerre mondiali dello scorso secolo. Nel caso di specie però, la misura del lockdown si abbatte sul periodo dello sviluppo tecnologico alla portata di tutti, della clonazione, della conquista del cosmo, di alcune libertà che, almeno l’occidente, sembrava aver stabilito come esperienze continuative e durature.

Invece l’epidemia fa piombare il mondo del futuro in una assurda età di mezzo in cui occorre fare la fila per avere accesso ai prodotti alimentari, è vietato uscire di casa, nelle megalopoli-templi delle economie si scavano fosse comuni e vengono vietate le celebrazioni funebri. Ciò a distanza di cento anni dall’influenza Spagnola e dei 50 milioni di morti che provocò, in un contesto del tutto differente da quello attuale.

Tutto questo ha ingenerato un indebolimento dei i rapporti della vita civile, una diffidenza dei cittadini rispetto alle istituzioni e perfino alla scienza, entrambe incapaci di assicurare delle risposte e, ancor più grave, di formulare le domande.

Il mondo dell’informazione è ormai collassato sul principio della velocità di scambio, in quanto la dimensione temporale ha surclassato quella spaziale. Il territorio è un concetto che non ha più significato, un aspetto del tutto indifferente in favore di una fomentata rapidità del processo di assorbimento di nozioni. L’idea di spazio ha subito quindi dei profondi mutamenti in termini di accoglienza delle esperienze umane.

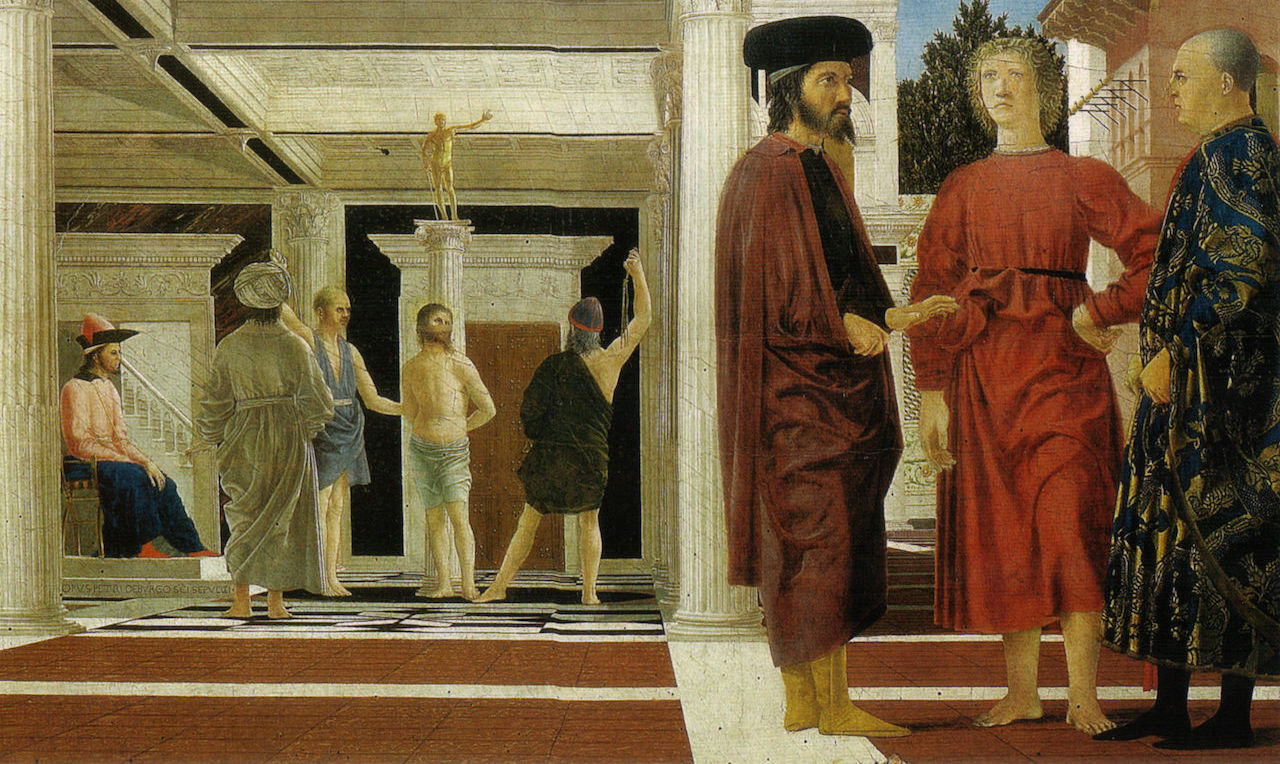

Se dovessimo tracciare un’evoluzione parafrasando le arti visive, diremmo che si è evasi dallo spazio kantiano, inteso come una griglia, lo schema che concede l’azione agli elementi che lo abitano, andando alla ricerca del protagonismo sterile del soggetto, annullando il paesaggio conosciuto e tentando di sconfinare in quello ignoto. Il punto di inizio dell’indagine potrebbe essere l’opera della Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca, su cui tanto è stato scritto e che è utile a figurare l’idea di spazio kantiano.

L’episodio principale è gerarchicamente decentrato in rapporto al luogo che permette lo svolgersi della scena. L’utilizzo dello spazio è funzionale alla narrazione delle interiorità dei personaggi dell’opera e il tutto è complessivamente considerato come un sistema di relazioni. Emerge in questo contesto uno “svolgimento interno” dei fatti, la flagellazione è una parentesi (una vita nella vita) nell’insieme delle vicende narrate.

Più avanti nei secoli, ci sono tre dipinti che potrebbero essere comparati in quanto mostrano una soglia che oggi ci interessa varcare per vivere alle spalle del conosciuto, non pensando più alla centralità del fatto e vivendo una realtà speculare. La Nascita della Vergine di Sebastiano del Piombo e Las Meninas di Velazquez, che appaiono tremendamente simili come impostazione, e la Visitazione di Francesco Barocci, causa delle frequenti visioni estatiche di San Filippo Neri nella Chiesa Nuova di Roma.

Sebastiano continua la tradizione dell’iconografia consolidata dell’episodio della natività della Vergine, così come affrontata dai predecessori Carpaccio, Lorenzetti o Ghirlandaio. L’elemento comune al racconto è proprio la suddivisione di ambienti, con la presenza costante della porta sul fondo, la soglia che diventa simbolicamente coscienza, il varco dell’io freudiano più avanti, con il Surrealismo ad esempio. Il risultato è una serie di avvenimenti mostrati in maniera cronologicamente simultanea, inscatolati al fine di condurre lo spettatore all’esito della storia, lo stesso modello che aveva scelto Masaccio.

Sappiamo per certo che Diego Velazquez visitò Roma, non posso affermare con sicurezza che vide il dipinto di Sebastiano, fatto sta che Las Meninas, l’opera che Michel Foucault annovera come la prima esternazione del fenomeno della rappresentazione, ci sembra trasfigurare la Natività quasi in maniera isomorfica. L’infanta di Spagna, circondata anche qui da una corte di personaggi, incarna la Vergine, scompare la metà superiore del dipinto, la sfera celeste lascia spazio a un interno oscuro da cui compare di nuovo il bagliore della porta e della silhouette che la attraversa. Se l’opera inaugura il pensiero del metodo galileiano, allo stesso tempo consacra l’allontanamento definitivo dallo spazio come teatro di eventi, lasciano il posto a una iper – dimensionalità dove si afferma il soggetto pensante in totale autonomia.

L’elemento della “porta” è ancora il contraltare della scena della Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta, interpretata magnificamente da Francesco Barocci che si affida alla soluzione classica dell’incontro, già inaugurata nello Sposalizio di Raffaello o nella Atalanta e Ippomene di Guido Reni. Dietro le due donne protagoniste del dipinto si affaccia un paesaggio indefinito, misterioso, di nuovo quella soglia divenuta meta ambita della contemporaneità.

Ma la previsione dell’esperienza di vita nella vita, così come l’idea di una nuova spazialità, si consolida definitivamente nel momento attuale, ad esempio in due opere cinematografiche tra le più interessanti dell’ultimo periodo. In Parasite, il regista sud coreano Bong Joong-ho racconta la vicenda di una famiglia in miseria che riesce a sfruttare le possibilità di una coppia benestante, scoprendo altre situazioni al limite dell’assurdo. La narrazione delle diverse esistenze dei personaggi non è parallela bensì telescopica, concentrica rispetto alle soggettività. Il paesaggio è ridotto al minimo ed è esemplare in questo senso la scena in cui il bambino figlio dei ricchi decide di trasferirsi per gioco nel giardino della loro abitazione ultramoderna e di dormire in una tenda. La casa nella casa, la delimitazione di uno spazio circoscritto contenuto in un ambiente altrettanto definito dal punto di vista dei confini che non appartiene a nessun territorio e che cade in secondo piano rispetto alle individualità dei personaggi.

In C’era una volta ad Hollywood, Quentin Tarantino compie un’operazione che oltrepassa di gran lunga la riscrittura della storia. I protagonisti (Leonardo Di Caprio e Brad Pitt) sono due attori che vivono la Hollywood edulcorata di fine anni ’60 e che incrociano la vita di Sharon Tate, compianta moglie del regista Roman Polanski, cambiandone la sorte in modo del tutto inaspettato.

Dunque l’escamotage narrativo del metateatro, il cinema-finzione contro la realtà-verità, anche qui una vita nella vita che si ripropone sotto diverse forme: le ville dei divi, il villaggio della setta di Charles Manson, l’invasione dei suoi adepti nei confini tracciati dal socialmente corretto. Il tutto lascia spazio esclusivamente a una certezza, quella del dubbio. Tarantino non ci mostra il folle come nel Joker di Todd Phillips ma fa in modo che Manson sia l’anello che non tiene, ci confessa che non è pensabile la verità e che forse niente aderisce a una verità. Non vuole rassicurare nessuno mostrando una via di salvezza che, molto semplicemente, non c’è.

Donato Di Pelino (Roma, 1987) è avvocato specializzato nel Diritto d’autore e proprietà intellettuale. Scrive di arte contemporanea e si occupa di poesia e musica. È tra i fondatori dell’associazione Mossa, residenza per la promozione dell’arte contemporanea a Genova. Le sue poesie sono state pubblicate in: antologia Premio Mario Luzi (2012), quaderni del Laboratorio Contumaciale di Tomaso Binga (2012), I poeti incontrano la Costituzione (Futura Editrice, 2017). Collabora con i suoi testi nell’organizzazione di eventi con vari artist run space.

lascia una risposta