A me gli occhi, please. Su questo nuovo “tappeto volante” c’è – indirettamente – anche il libro struggente L’immagine del ritorno di Atiq Rahimi di cui prendo in prestito (a sua volta lo scrittore e regista afghano cita Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia) i pensieri sul rapporto tra identità e ritratto fotografico. “- L’identità originaria. /- Ed è in questa immagine che il passato si mescola con il presente… /- …e la verità con l’immaginazione. / – L’assenza con la presenza… / – Le ombre con i corpi. / – … il movimento con la fissità. / – La morte con la vita… / – I ricordi con i desideri. / – … il visibile con l’invisibile. / – L’immagine con l’immaginazione! / – Fotografare diventa un evento.”.

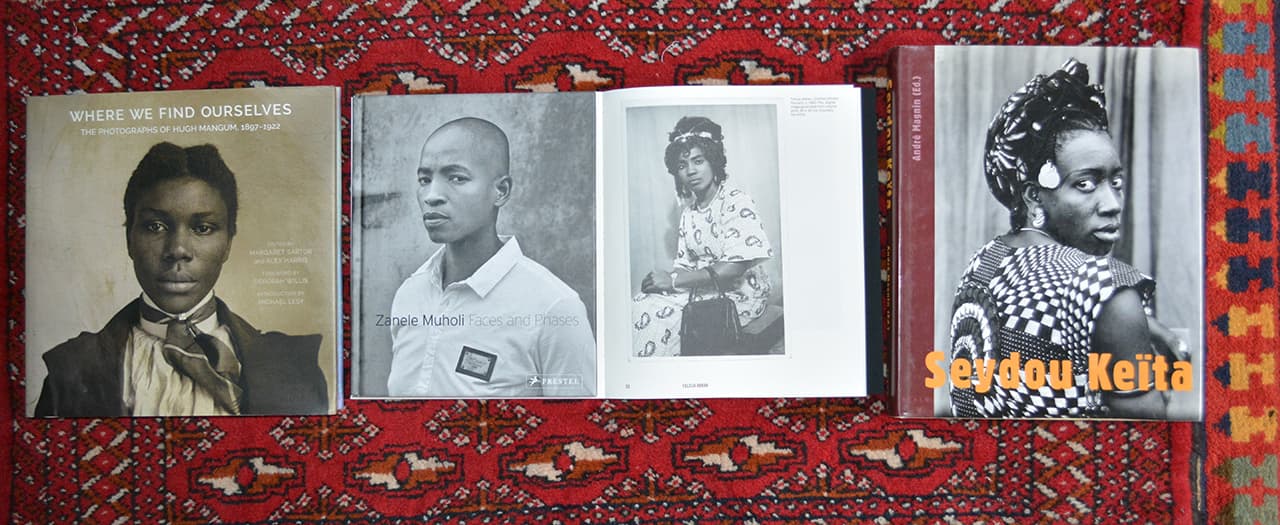

Ecco, fotografare diventa un evento. Partiamo da qui. L’evento-epifania che avviene nello studio del fotografo maliano Seydou Keïta (1921-2001) attraverso le migliaia di ritratti in bianco e nero, dalla fine degli anni ’40 agli anni ‘60, di giovani, coppie, donne, famiglie, bambini.

Un racconto trasversale della società realizzato prevalentemente davanti ad un fondale che, come nella migliore tradizione dei fotografi ambulanti di tutti i tempi, è spesso un tessuto drappeggiato dal pattern geometrico. Nel bellissimo libro Seydou Keïta, André Magnin ripercorre la storia del suo incontro con il grande fotografo, affidando al testo di Youssouf Tata Cissè l’approfondimento sul rapporto tra la storia della città di Bamako, la fotografia (non è un caso che la capitale del Mali ospiti dal 1994 la biennale Rencontres africaines de la photographie) e la famiglia Keïta.

In occasione di una mostra di arte africana al Center for African Art di New York, nel 1991, Magnin scopre tre ritratti degli anni ’50 di un anonimo fotografo di Bamako e decide di rivolgersi al più giovane Malick Sidibé, che nel quartiere di Bagadadji ha il suo studio ma è conosciuto soprattutto per l’abilità nel riparare gli apparecchi fotografici. Senza alcuna esitazione Sidibé riconosce lo stile del collega più anziano, fornendo al francese le indicazioni di dove trovarlo a Bamako-Koura di fronte alla prigione. Keïta, avvolto nel boubou azzurro e con il fez è meravigliato del fatto che qualcuno abbia potuto fare un viaggio da così lontano solo per tre fotografie. Nel guardarle, in silenzio, ricorda gli anni della sua professione. “Devi capire che è passato tanto tempo da quando ho smesso di fotografare,” – afferma – “ma come puoi vedere amavo veramente la fotografia. Tutto il mio lavoro è qui nel mio petto.”

Nei suoi scatti non troviamo solo il racconto di un’epoca, c’è il flusso dinamico della trasformazione che si legge via via nella disinvoltura delle pose sempre meno rigide, fino all’abbraccio della coppia che non guarda più l’obiettivo del fotografo concentrata com’è nel bacio e nell’abbraccio.

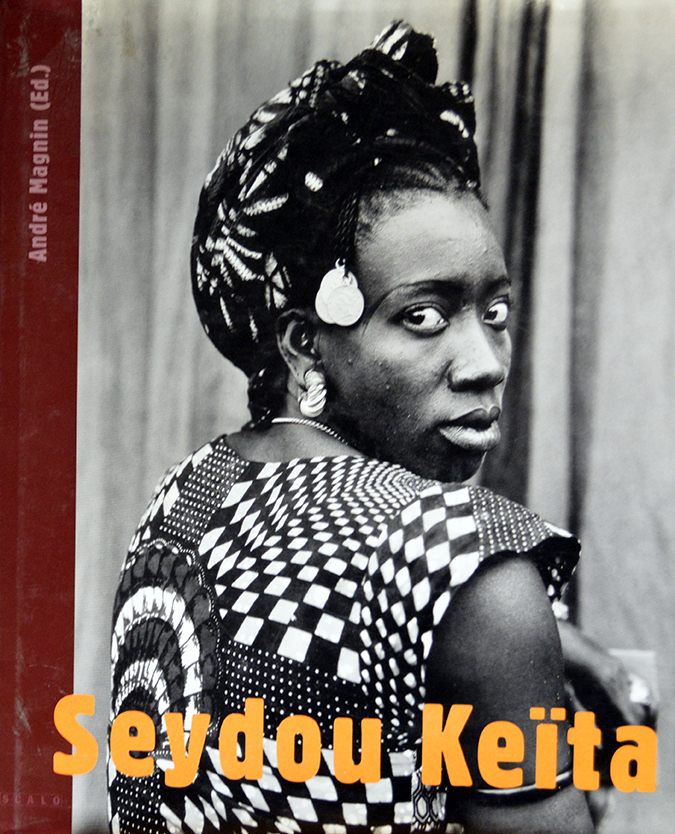

Non troppo distante (in termini geografici) è lo studio che Felicia Abban (1935) apre ad Accra nel 1955, quando il paese è ancora conosciuto come Costa d’Oro: l’indipendenza dalla corona inglese arriverà nel 1957 e il Ghana sarà il primo paese dell’Africa occidentale ad ottenerla. Felicia è giovanissima ma apprende il mestiere a Takoradi, osservando i movimenti del padre fotografo di cui è collaboratrice.

La sua storia personale coincide con quella professionale in uno scenario prevalentemente maschile, come sottolinea Nana Oforiatta Ayim nel catalogo del padiglione del Ghana, alla sua prima partecipazione nazionale alla 58. Biennale Internazionale d’Arte di Venezia. Insieme alle opere di John Akomfrah, El Anatsui (vincitore del Leone d’oro alla carriera alla Biennale d’arte del 2015), Lynette Yiadom-Boakye, Ibrahim Mahama, Selasi Awusi Sosu, Ghana Freedom presentava anche una selezione di fotografie vintage di Abban, inclusa la serie di autoritratti.

Paragonati ai noti autoritratti dei suoi colleghi uomini, “come lo stupendo ritratto di Keïta con il fiore molto più astratto stilisticamente” o quelli di Barnor che funzionano meglio come documenti per registrare lo status, le immagini di Abban non risultano né astratte, né semplici. Sono sempre la rappresentazione della “migliore versione di sé”.

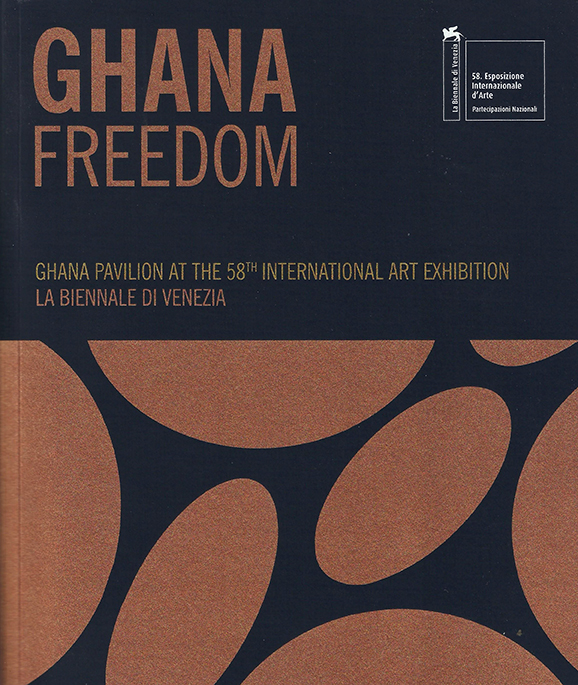

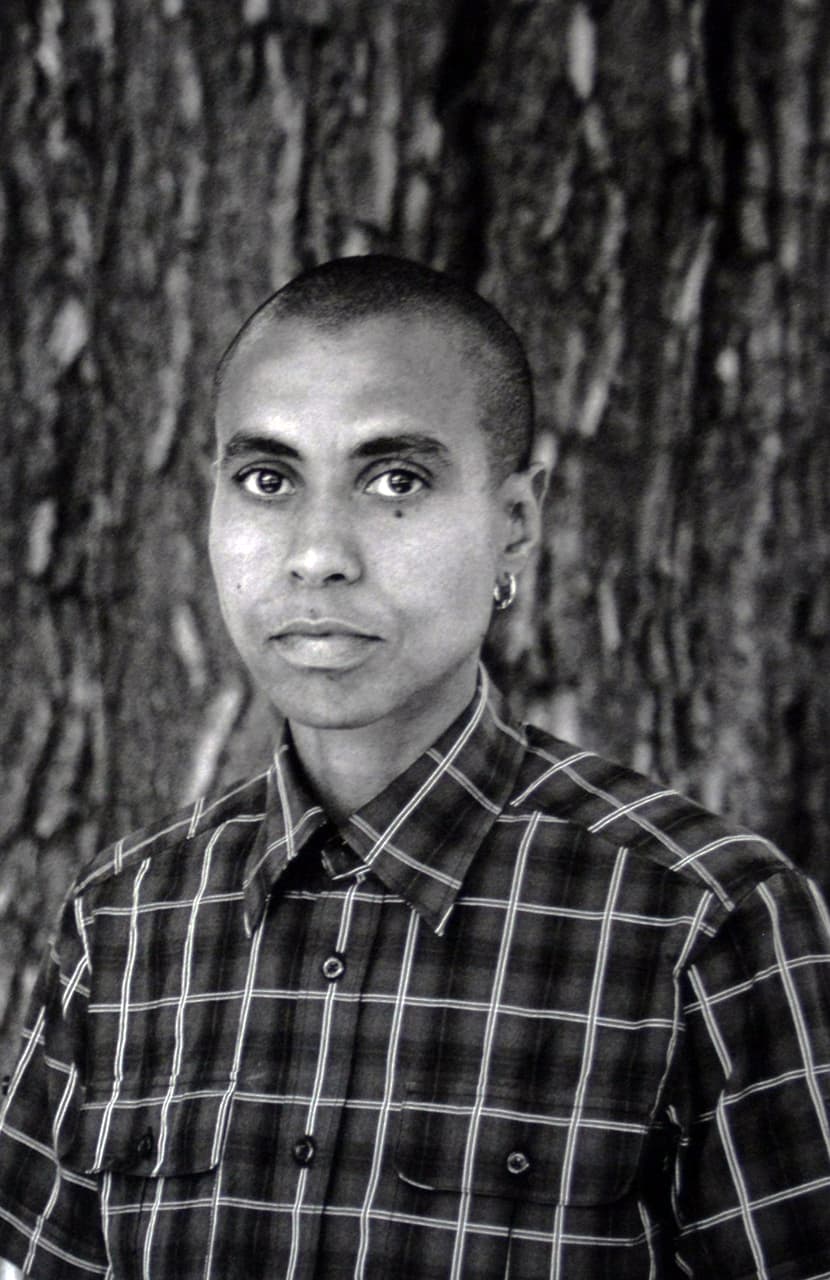

Ritratto e autoritratto diventano una pratica di attivismo visivo per Zanele Muholi (1972), fotografa sudafricana che attraverso i suoi scatti ha dato identità e visibilità alla comunità LGBT1 del suo paese, denunciando soprusi, violenze e assassini.

Oggi il suo lavoro è noto al livello internazionale (è in corso la mostra personale alla Tate Modern di Londra fino al 6 giugno 2021, che successivamente si sposterà alla Maison Européenne de la Photographie di Parigi e al Gropius Bau di Berlino), ma quando nel 2010 viene pubblicato Faces and Phases è solo all’inizio della sua carriera votata fin dagli inizi al riconoscimento di un’estetica che fosse portavoce della resistenza, proprio attraverso la rappresentazione del “black queerness”.

“Faces (facce) esprime la persona e Phases (fasi) significa la transizione da uno stadio di sessualità o espressione ed esperienza di genere ad un altro”, scrive Zanele Muholi. Le sue fotografie invitano l’osservatore a porsi domande dirette su cosa voglia dire (o come appaia) una lesbica nera africana, ma è anche una celebrazione del coraggio di chi ci mette la propria faccia per difendere una libertà che appartiene a tutti.

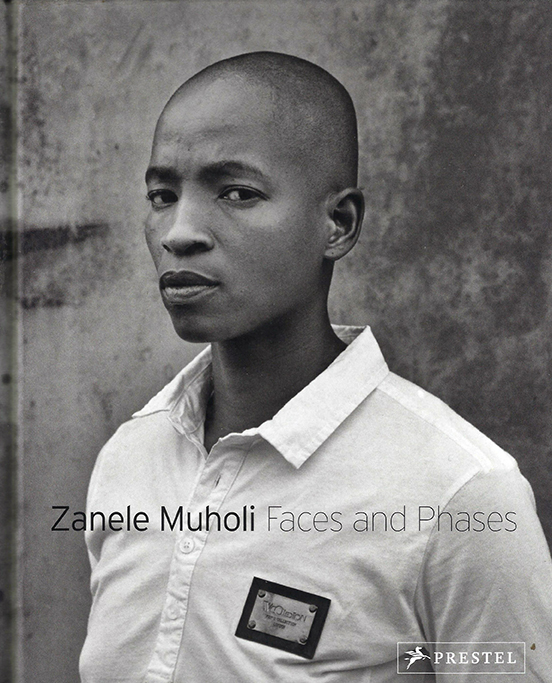

La stessa dignità, lo stesso orgoglio di essere se stessi di fronte al mondo attraversa gli sguardi delle numerosissime persone fotografate da un fotografo autodidatta statunitense, Hugh Mangum (1877-1922) che era bianco e antirazzista.

Dedicata al suo lavoro l’interessantissima mostra Where We Find Ourselves: The Photographs of Hugh Mangum, 1897-1922 che ho avuto modo di visitare al Nasher Museum of Art at Duke University a Durham (North Carolina) nel febbraio 2019.

Sfidando le leggi segregazioniste di Jim Crow, Mangum ha attraversato tra il 1897 e il 1922 gli stati più conservatori e razzisti degli Stati Uniti d’America, soprattutto la Carolina del Nord e la Virginia. Con il suo studio portatile, tra lastre, acidi, treppiedi e panno nero i suoi clic hanno tradotto in storia i frammenti di memoria di chiunque si ponesse davanti al suo obiettivo, senza alcuna differenza di genere, razza, età, status sociale. C’è anche lui con il suo sguardo ironico in un dialogo silenzioso, ma assolutamente empatico con l’altro.

- André Magnin

Seydou Keïta

Testi di A. Magnin e Y. Tata Cissè

Scalo, 1997

Inglese

pp. 286 (foto b/n)

ISBN 3931141462

(libro da collezione)

a partire da € 80,00 - Nana Oforiatta Ayim

Ghana Freedom. Ghana Pavilion at the 58th International Art Exhibition La Biennale di Venezia

Koenig Books, 2019

Inglese

pp. 143 (foto b/n e colori)

ISBN 9783960985594

€ 25,00 (£ 22.53) - Zanele Muholi

Faces and Phases

Prestel, 2010

Inglese

pp. 96 (foto b/n)

ISBN 9783791344959

(libro da collezione)

a partire da € 150,00 - Margaret Sartor e Alex Harris (a cura di)

Where We Find Ourselves: The Photographs of Hugh Mangum, 1897-1922

Testi di M. Sartor, A. Harris, D. Willis, M. Lesy

The University of North Carolina Press & The Center for Documentary Studies at Duke University, 2019

Inglese

pp. 166 (foto b/n e colori)

ISBN 9781469648316

€ 52,00

Manuela De Leonardis (Roma 1966), storica dell’arte, giornalista e curatrice indipendente. Scrive di fotografia e arti visive sulle pagine culturali de il manifesto (e sui supplementi Alias, Alias Domenica e L’ExtraTerrestre), art a part of cult(ure), Il Fotografo, Exibart. È autrice dei libri A tu per tu con i grandi fotografi - Vol. I (Postcart 2011); A tu per tu con grandi fotografi e videoartisti - Vol. II (Postcart 2012); A tu per tu con gli artisti che usano la fotografia - Vol. III (Postcart 2013); A tu per tu. Fotografi a confronto - Vol. IV (Postcart 2017); Isernia. L’altra memoria (Volturnia Edizioni 2017); Il sangue delle donne. Tracce di rosso sul panno bianco (Postmedia Books 2019); Jack Sal. Chrom/A (Danilo Montanari Editore 2019).

Ha esplorato il rapporto arte/cibo pubblicando Kakushiaji, il gusto nascosto (Gangemi 2008), CAKE. La cultura del dessert tra tradizione Araba e Occidente (Postcart 2013), Taccuino Sannita. Ricette molisane degli anni Venti (Ali&No 2015), Jack Sal. Half Empty/Half Full - Food Culture Ritual (2019) e Ginger House (2019). Dal 2016 è nel comitato scientifico del festival Castelnuovo Fotografia, Castelnuovo di Porto, Roma.

lascia una risposta